PRODUCT

画像生成AIサービス「MyRenderer」について、トップクリエイターが使用感や展望を語る連続企画。第2弾では、クリエイティブディレクターの佐藤可士和氏と建築家・起業家の谷尻 誠氏に登場いただいています。

画像生成AIの位置づけや「MyRenderer」のインプレッションを語り合った前編に続き、後編では「MyRenderer」の開発元であるCGworksの金澤勇輝社長も参加。佐藤氏と谷尻氏には具体的な要望や質問を挙げながら、今後に期待することを話し合っていただきました。

後編 INDEX

- 多様なスタイル生成からのバージョンアップ

- スピード感でユーザー体験が変わる

- 画像生成AIからさらに生まれてくるものに期待

多様なスタイル生成からのバージョンアップ

── 「MyRenderer」への要望が出てきたところで、CGworksの金澤さんにも加わっていただきましょう。改めて、おふたりから気づいたことや希望をお伝えいただけますか?

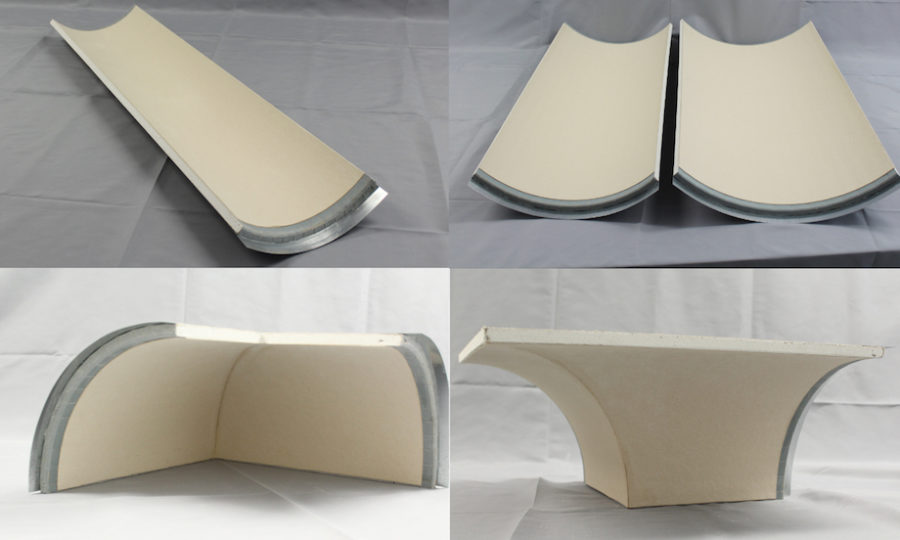

佐藤可士和(以下、佐藤):自分たちが触ってみると、スタイルの数はたくさん選択肢があるように、マテリアルも細やかに設定できるほうが僕たちのニーズに合っていると思いました。例えば、壁は白のままで、天井と床が木というバリエーションを生成する過程で、木の色の違いや、床、壁、天井ごとに素材の選定ができるようになっていると良いと思いました。現状では、全体の画像イメージごと大きく変わってしまうので。

「MyRenderer」スタイル選択の画面(画像提供:CGworks)

谷尻 誠(以下、谷尻):画像生成のときに、空間の情報量を操作できるバーのようなものがあるといいですね。材料や色といった情報量をもっと少なくしてミニマムな方向にしたり、情報量を多くして複数の素材を組み合わせたり、という操作ができるといいのになと思いました。僕は事務所のスタッフに「空間の情報量を減らして」といつも言うんですよ。例えば材料は、たくさんの種類を使わなくていい、ということです。「MyRenderer」のデモで見たイメージで、床の材料が何種類もあって切り替えがあったりすると、それはSUPPOSEにはいらないなと思いました。

佐藤:そうですね。同じトーンのバリエーションの中でも、マテリアルをどれだけ減らせるかという検証はしています。SAMURAIでは、コンセプチュアルで情報量が少ない、素材を限定した空間デザインにすることが多いのですが。一方で、情報量が多いデザインを指向する人もいるのでしょうね。

谷尻:部分的に調整する機能は、難しいのでしょうか?

金澤勇輝(以下、金澤):「MyRenderer」は、AI生成を難しいと感じさせないシンプルなサービスを目指しています。従来の画像生成AIでは、プロンプト(※)を入力する必要がありましたが、説明がなくても簡単に使えることを重視してきました。そのため、デザインスタイルのバリエーションを増やし、ユーザーがプロンプトを入力しなくても、なるべく好みに合ったイメージが生成されるよう工夫しています。また、プロンプトやパラメーター機能を増やしすぎると、ユーザーが操作に時間を取られたり、試行錯誤を繰り返す必要が出てきます。その結果、操作を習得する手間も増えてしまいます。こうした課題を考慮し、シンプルで直感的に使える設計を心がけています。

部分修正機能については、今後実装を予定しています(註:2025年4月までに実装予定)。この機能により、プロンプトや複雑な操作を必要とせず、簡単な操作だけで理想のイメージに近づけることができると思います。

※ プロンプト:画像生成AIで生成するためイメージを指示するテキストのこと

佐藤:「MyRenderer」はプロンプトを入力せずに画像を生成できるのが、大きな特徴なのですよね。確かに、画像生成AIでのプロンプトの書き方は難しいですよね。

谷尻:悩みます。ネットの検索でも、キーワードを入れるのが下手な人は、いつまでも検索しているじゃないですか。プロンプトでも、同じようなことが起きますよね。

金澤:裏ではこちらで用意しているプロンプトなどが入っていて、パラメータも弊社で設定したものが入っています。とはいえ、部分的に修正したいというユーザーからの要望は多いので「マテリアル・レンダラー」という機能を実装する予定です(註:2025年3月実装済み)。例えば「壁が違うな」と思ったら、壁だけをブラシで塗って、お好みのマテリアルを自由に組み合わせていただける機能です。どのようなマテリアルを増やしていくかも、ユーザーのニーズに答えていきたいと考えております。

スピード感でユーザー体験が変わる

── ほかに「MyRenderer」を使うときに感じられたことはありますか?

スケッチから画像を生成する様子(画像提供:CGworks)

佐藤:画像を生成するプロセスでは、最後の90数パーセントのところで進捗が一瞬止まるのが、少し気になりました。生成のスピードは、さらに速くなるのですか?

金澤:おかげさまで利用者が急増しているので、サーバーを増やして速くすることを検討しています。

佐藤:サーバ内で計算しているのですね。

金澤:はい。サイトにつながれば、利用者のパソコンのスペックは低くてもかまいませんし、媒体やスペックは関係なくお使いいただけます。例えばお手持ちのスマートフォンでも画像をアップして生成できます。

佐藤:サーバを強化することでスピードが上がったらいいですね。「MyRenderer」は今でも、1分で生成できるのは十分に速いと思います。それが例えば1秒で生成可能となってリアルタイムにイメージをビジュアライズしているように感じられるようになれば、クリエイティブ体験は大きく変わるはずです。

谷尻:思考を止めないようになりますね。

佐藤:LINEが使われ始めたときは、メールと違うスピード感に驚かされましたよね。あのスピード感が、LINEが一気に普及した大きな理由ではないかと思っています。

谷尻:心地良いですよね、会話に近いというか。

佐藤:そうですね。ディレイを感じなくなると、機械と自分の思考が一体化するような感覚になります。ほかにもグラフィックデザイン業界では、Macintoshが出てくる前は写植でした。原稿を入稿して、上がってきた写植をカッターで切ってレイアウトする。現代では想像できない作業ですよね。Macintoshが登場すると、ディレイなく色やかたちをたくさんのバリエーションで、高速に検討できるようになりました。スピード感は、クリエイティブにとって実は重要な要素だと思うのです。

金澤:本当にそうですね。高速化、やりましょう。

画像生成AIからさらに生まれてくるものに期待

佐藤:AIの機能の話とは少し異なるのですが、画像生成AIで出てくるような質感の画像を、ずいぶん見慣れてきたと感じています。例えば映画でもフルCGでつくられたものだとわかっていても、その画像に安心感があるといいますか、こうした感覚は、ここ10年ほどでの変化ではないかと思います。

谷尻:昔はちょっとニセモノ感が強くありましたよね。

佐藤:そうですね。画像の精度の問題もあるのですが、以前のCGはどこか表現が均一なように感じることがありました。もしかすると、音楽で経験してきたことと似ているのかもしれません。アナログで聴いていた音がデジタルの音源になって、聴き慣れるとデジタルのほうがリアリティがあるような印象を受けることと近いと思います。

谷尻:気づかないうちに慣れていますね。みんな同じように見えても、時間が経つと平気になっていたりしますからね。

佐藤:画像に対する感覚も変わってきたことから、クリエイターの発想も変化し、実際につくる空間に影響するのかもしれません。現実の空間には多少のノイズがあるものですが、CGの画像には何かしらの秩序が感じられますから、CGのような空間でないと違和感を感じてしまうようになるかもしれません。それはなんだか新しい感覚ですよね。人は、先行するイメージがあると、そのイメージに現実を合わせようとします。空間の場合は、比較的イメージに合わせやすいのではないでしょうか。

谷尻:たしかに、イメージが現れたら、どうつくろうかという思考が働きますね。少し前には、ザハ・ハディドのデザインした建築もイメージが先行して、つくり方のせめぎ合いの中で生まれてきたものだと思います。人間が後から追いかけてつくっている部分は、おおいにあります。

佐藤:建材では素材を模したシートの精度がすごく上がってきて、より本物のようなイメージが出せるようになりましたよね。実際に触る個所でなく、商業施設などで空間のイメージが要求される状況であれば、メンテナンス性などを優先し、本物の素材である必要はないケースもあると思います。画像生成AIで出てくるイメージについても、現実空間が影響を受けて、これまでになかったような空間ができてくる可能性もあります。それはとても興味深いことで、ぜひ見てみたいです。

谷尻:僕たちはクリエイションとして、思考の化学反応を起こすようにしている部分があると思うんですよ。本来はここに介在しない概念を入れて、頭の中で混ぜ合わせて化学反応を起こして新しい空間をつくろうとしていたりするので。「ナイス・ミスマッチ」といつも言ってるんですけど、「MyRenderer」でも、スタイルをかけ合わせたりして検証できるのはすごくいい気がします。

佐藤:そうですね。また「MyRenderer」では権利関係への配慮から、利用するときにアップロードした画像についてはAI学習に用いないということでしたが、一方で、自社の特性に合わせて学習をしてほしいなとも思いました。「SAMURAI仕様」や「SUPPOSE仕様」があればいいなと。

谷尻:それはほしいですね。すでに、会社に仕様を合わせるサービスは開発されているのでしたっけ?

金澤:はい、「自社のスタイルをつくってほしい」という声もいただいており、こちらも開発中です。また、今は2Dで表示するところに留めているのですが、2Dから3DにするにもAIは出てきてますし、2Dから動画にしていくこと、パースから寸法を出して図面化するといったことも今後は実装していく予定です。目指す方向は見据えつつ、求められるところをどんどん進めていいのだなと、おふたりの話を聞いて自信がつきました。

(2025.02.13 SAMURAIにて)

MyRendererについて

ラフスケッチや写真などの画像をアップロードし、スタイルを選択するだけで、AIが質の高いデザイン案を自動作成。建築やインテリアに携わる設計者やデザイナーの想像をかたちにする、空間生成AIサービスです。

Photographs: toha(提供画像をのぞく)

Text: Jun Kato