2025年大阪・関西万博で日本政府が出展する〈日本館〉は、展示を含むパビリオン全体を佐藤オオキ氏が総合プロデュース、サステナビリティや多様性、そして体験価値を重視した空間として、日建設計によって建築設計された。円環状の構成をもち、主要部材にCLT(直交集成板)を用いたこの建築は、「循環」をキーワードに、素材・構造・プロセスすべてに持続可能な思想を織り込んでいる。

TECTURE MAGはプレスビューで同館を取材。とりわけ注目したのは、シンボリックな外観の建物と内部空間が分断されずに繋がり、互いが作用し合っていることだ。一般的なパビリオンでは、外部と内部が明確に分けられていることが多い。それに対して〈日本館〉では、外と内は一体で考えられており、ところどころで壁版の間や上部から外光が入るように設計され、立体的に変化と繋がりのある展示空間のボリュームが外観に現れている。

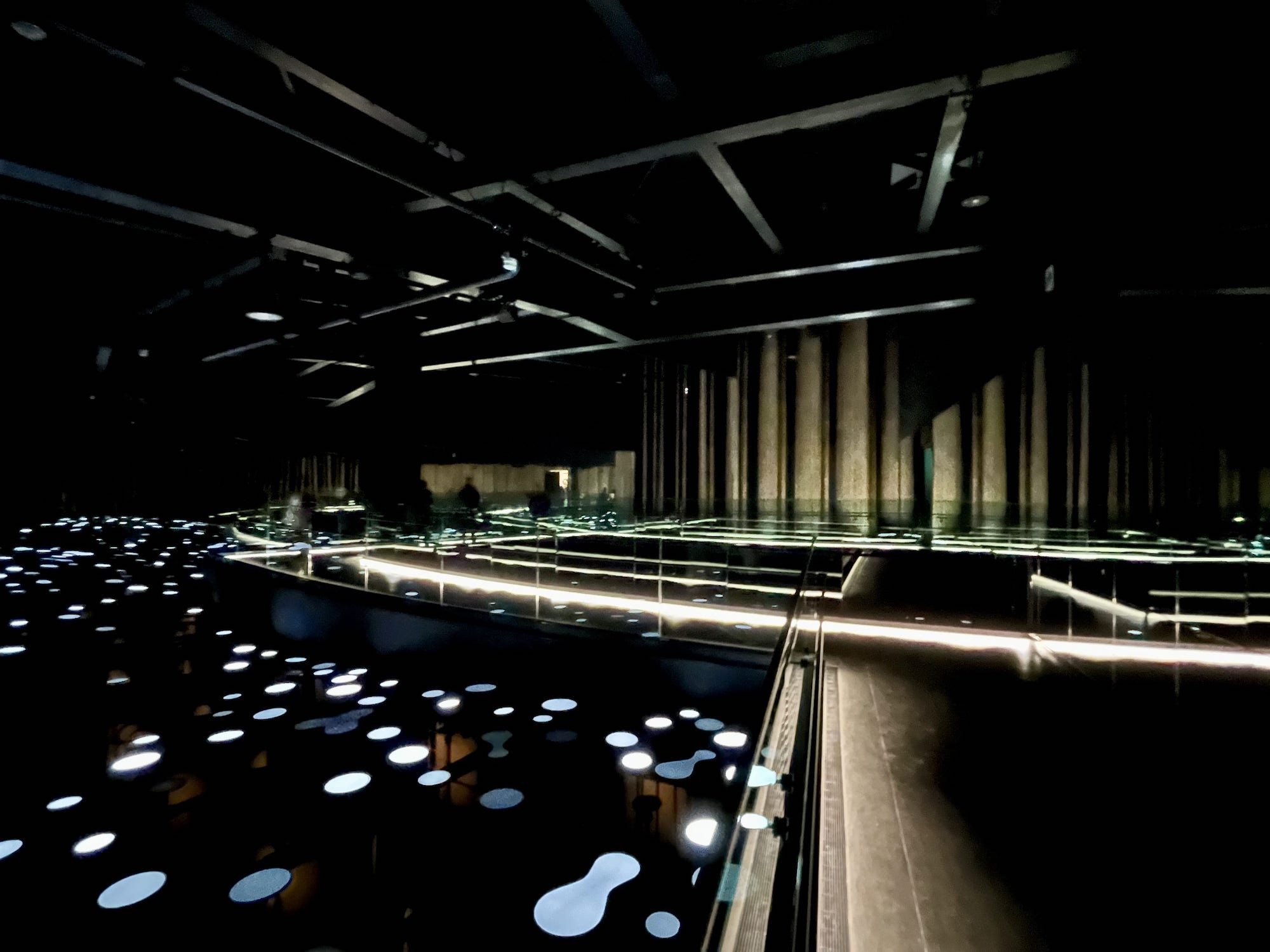

CLTの壁の間から外光が入る展示空間

TECTURE MAGでは後日改めて、設計を担当した高橋秀通氏(設計グループダイレクター)と高橋恵多氏(設計グループアソシエイト)にオンラインで取材。館全体に込められた意図や背景、設計のプロセスやディテールについて詳しく伺った。

「いのちのリレー」を体現する円環状のパビリオン

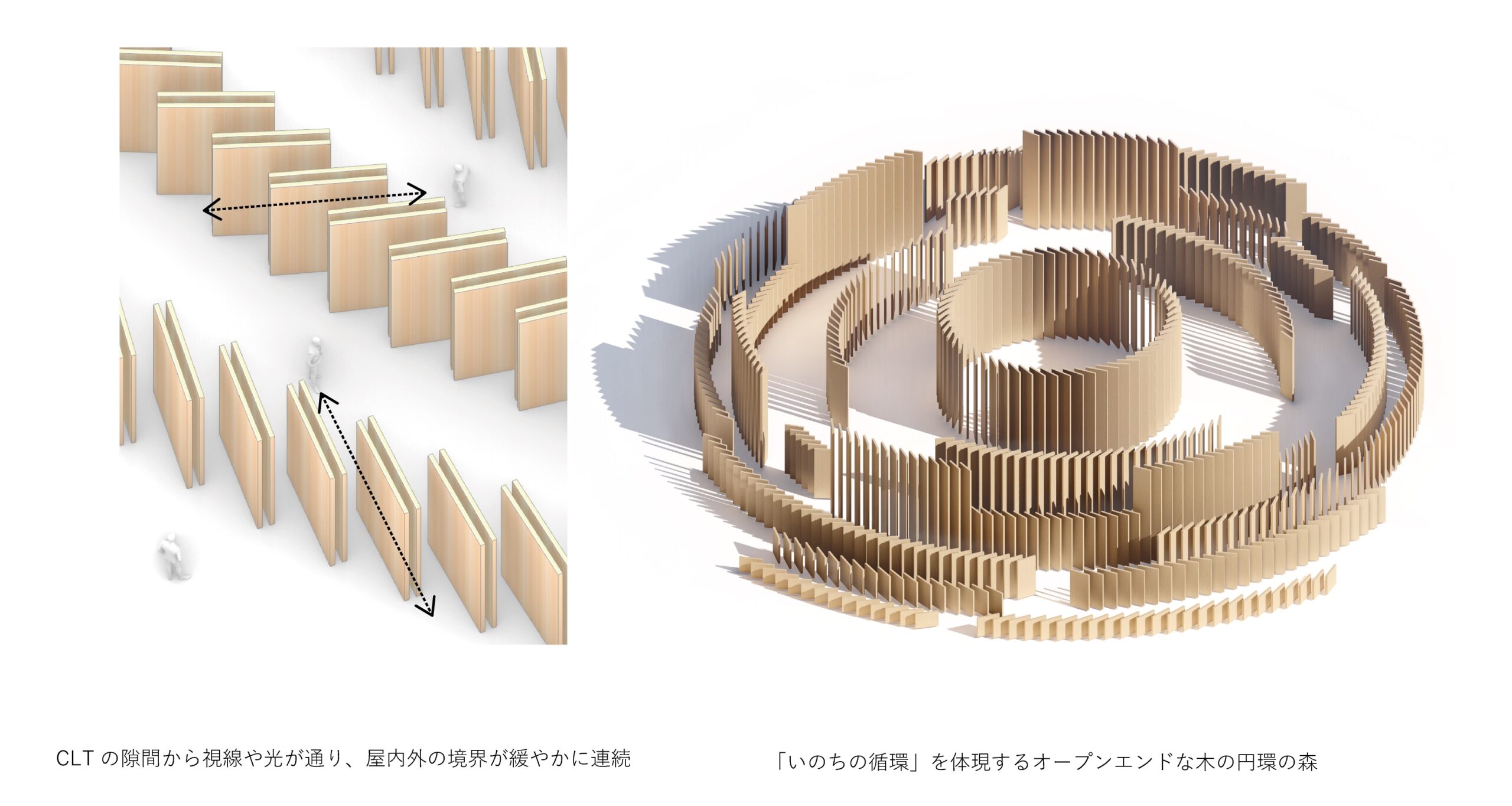

〈日本館〉では、「いのちの循環」というテーマが形態そのものに込められている。高橋恵多氏は「正面性がない佇まいや回遊性のある動線によって、来場者が建物を巡る空間体験そのものを循環として表現できないかと考えました」と狙いを語る。

パビリオン全体が円を描いており、西側に設けられたアプローチを進むと、A・B・Cと3つのエントランスがある。それに対して展示スペースもA・B・Cのゾーン分けがされており、出口もそれぞれに設けられている。「Aから始まる展示の日もあれば、Cから始まる展示の日もあるという、マルチシナリオ型の展示体験をさせる動線計画として総合プロデューサーの佐藤オオキさんと話し合いました」(※)と高橋恵多氏は振り返る。

※ 実際の運用は状況により変更する可能性がある

アプローチからスロープを登っていく

外部回廊を進むと「Farm」「Factory」「Plant」のゾーンに分かれたエントランスに至る

「Plant」入口に示されたサイン。1/3ずつの展示エリアが図示されている

「Plant」展示空間が始まる部分

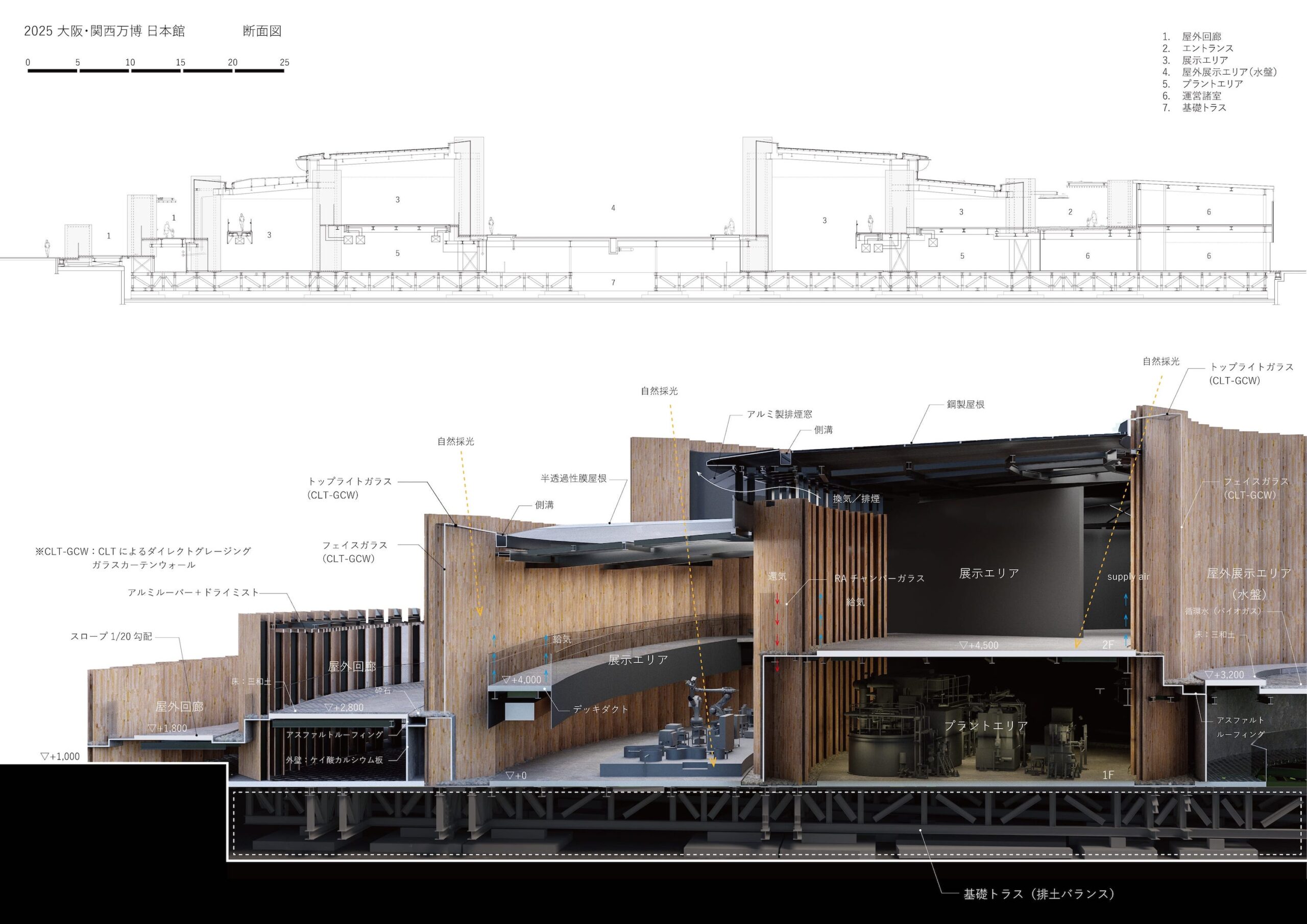

内部の空間構成は、各所にスロープ・ブリッジなどを組み合わせ、自然な勾配によって高低差を活かした展示を実現している。条件として難しかったのは、パビリオンの中にバイオガスプラントを設置して観覧させるというプログラムであったという。万博会場で出る⽣ごみを回収し、微⽣物の働きで発酵分解することで発⽣するバイオガスを⽤いて発電するというものである。

それに対して高橋恵多氏は「展示空間を2階レベルに持ち上げる提案をしました。そうすることで足元の1階にはプラントのヤードを挿入できますし、吹き抜けを介した展示空間でガスタンクやバイオガスのインスタレーションも見せることができます。プラントと観覧動線の関係は、立体的な繋がりを強く意識しました」と説明する。

1階にバイオガスプラントを設置。ブリッジから吹き抜けを介して明かりが変化する発酵タンクのインスタレーションを見ることができる

断面図。基礎は排⼟重量と建物重量とのバランスを確保した直接基礎(排⼟バランス基礎)を採⽤(画像提供:経済産業省)

CLTを大判のままで円環状に

〈日本館〉では、使用するCLTの一部はCLT協会から借り受けており、万博終了後には返却され、再利用するパートナーへ引き渡される。林野庁と経産省、国交省が今回関わるこのスキームにもとづき、「CLTをどのように組めば傷をつけず解体後も再利用できるか」という視点が、設計のプランに影響を与えている。

設計チームは当初、直交方向でCLTを組むかたちで設計していたという。しかし「展示テーマにもとづいて、円形をCLTでつくることを再検討しました」と高橋恵多氏はいう。

とはいえ矩形の版で円をかたちづくるのは、本来は難しい。「CLTをずらしながら雁行させて円環状に配置していけば、CLTをなるべく加工や掘削せずに使えるのではないかと考えました。そうするとおのずと、壁同士には隙間が生まれます。その隙間が視線の抜けになり、外部と内部、展示空間同士の繋がりをつくることができる。そうして展示コンセプトである 『いのちと、いのちの、あいだに』を想起させるものになると提案しました」と高橋恵多氏は語る。

コンセプトイメージ(画像提供:経済産業省)

高橋秀通氏も、「中と外が連続し、縁側のような曖昧な境界を持つ空間は、伝統的な日本建築に通じます。来館者に日本的なものが伝わるのではないかと考えました」と述べる。建物中央の中庭の水盤も、物質的な実体ではなく象徴的な「間」に意義を認める日本的な空間概念に由来し、展示体験の合間に自然を感じられる装置として設えられているという。

中央に水盤が張られた中庭

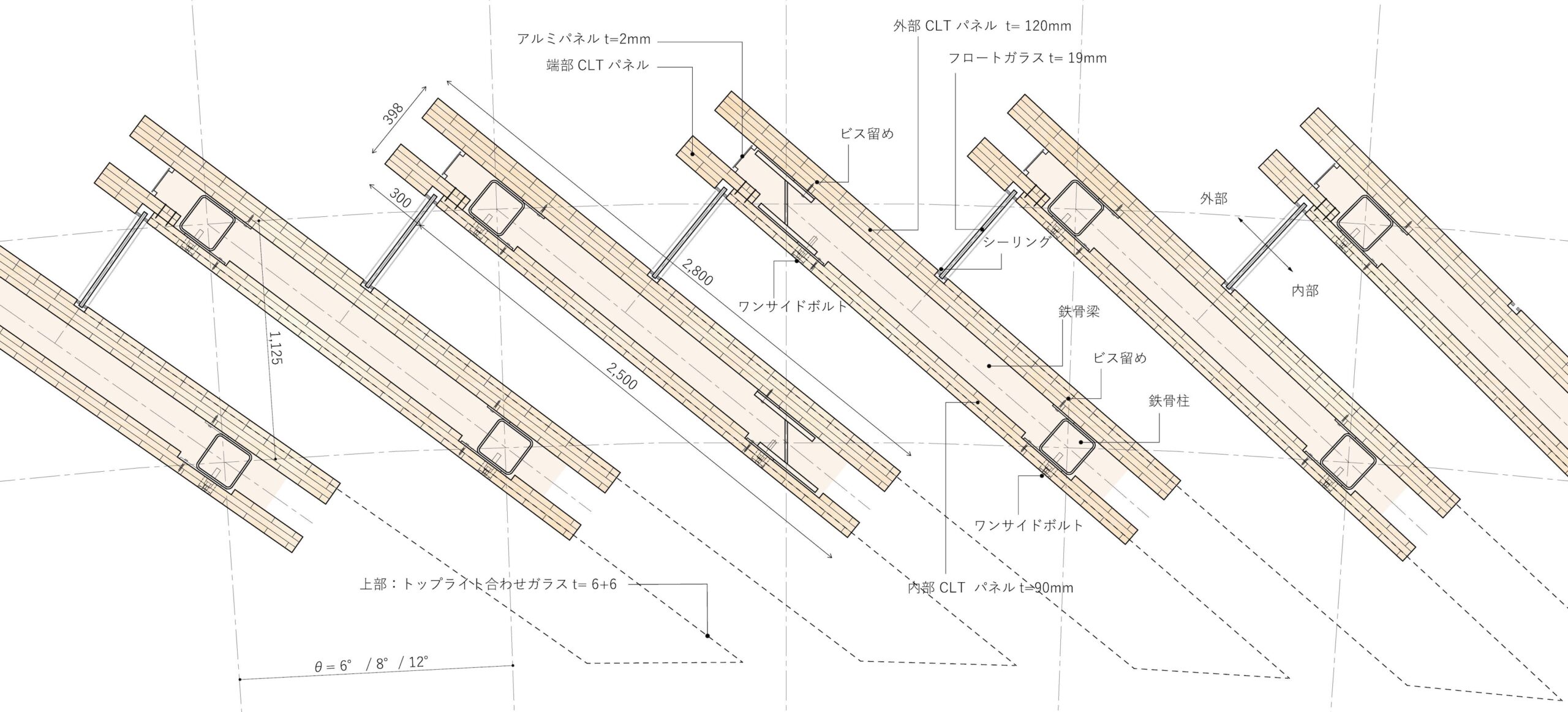

なお、CLTは同心円状に並べていくので、1枚ごとにサイズや配置間隔が少しずつ異なってくる。高橋秀通氏は「1125mm間隔や2°の回転といった組み合わせによるモジュールとし、隣り合わせる幅2800mmのCLTを結ぶ線が放射状となるようにして構造を解いています。CLTを構造要素としなければいかようにもなっていたのですが、構造材としての役割をもたせたCLTが外壁にも間仕切りにもなっていることにこだわったので、最適なジオメトリを探し続けました」と振り返る。

木板が立ち並んだような存在感

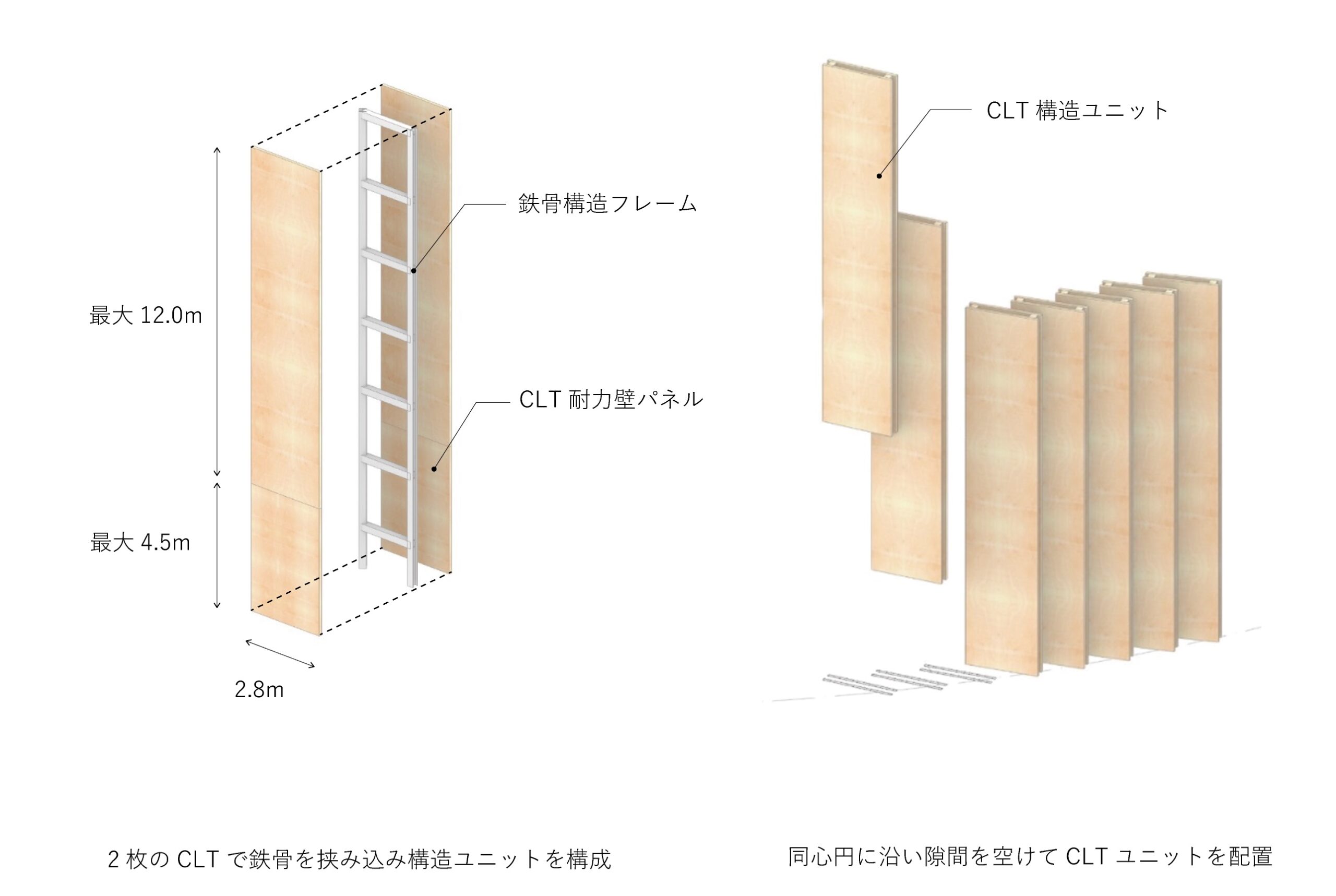

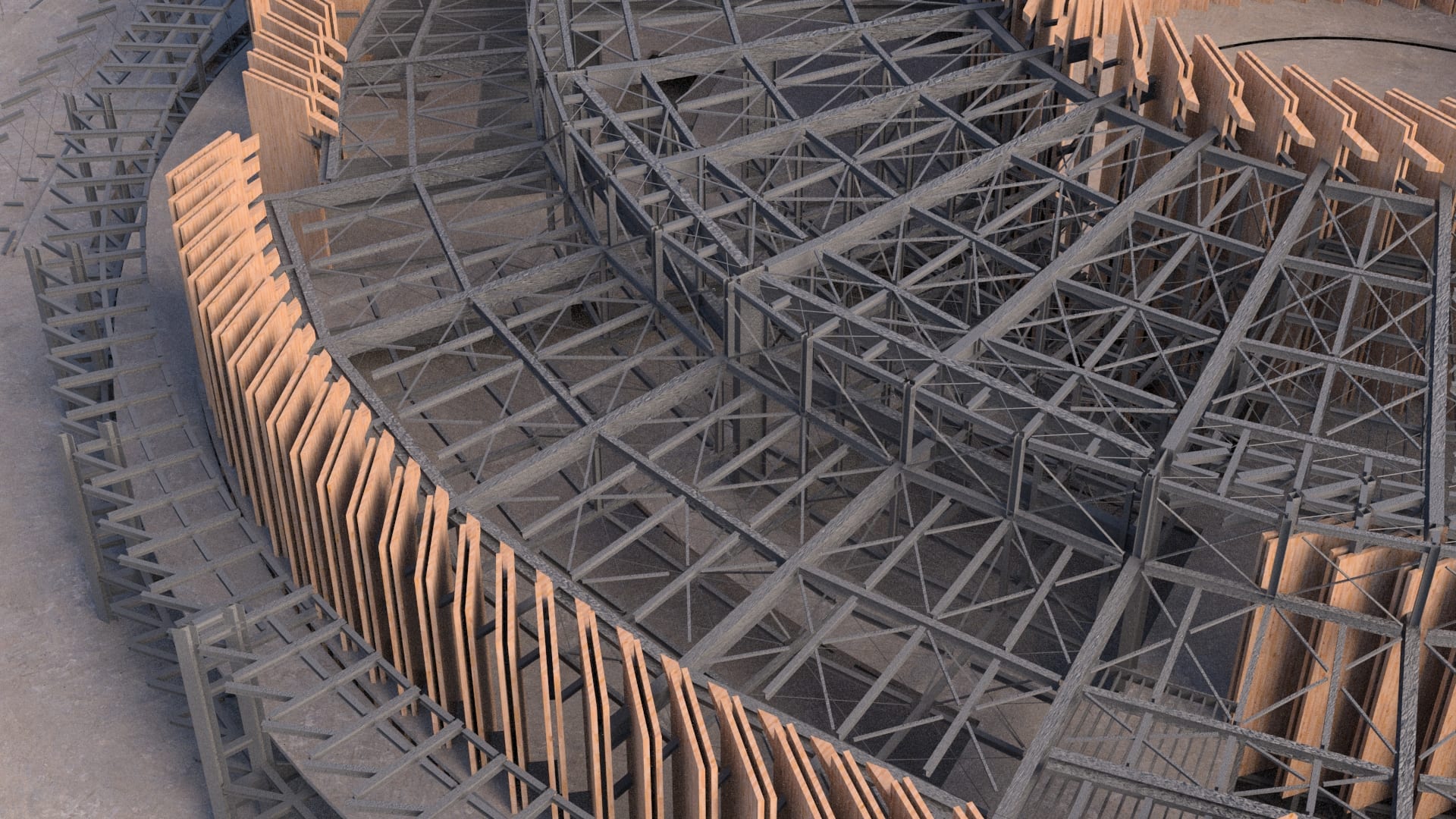

パビリオンの構造は、CLTの立ち並ぶ姿を象徴的に見せるため、CLT以外の構造要素は鉄骨とCLTのハイブリッド。鉄骨のはしご状のフレームにCLTを両側からサンドイッチする形式をとっている。鉄骨が主構造で、CLTは地震時の水平力を負担する耐力要素としての役割がもたせられた。CLTの製造では最大寸法が幅3m・長さ12mであったが、輸送と搬入の関係で最大幅を2.8mに抑えている。建物全体で、約1,600㎥のCLTを使用している。

左 / 鉄骨フレームとCLTを組み合わせるユニットの構成。右 / 並べ方のイメージ(画像提供:経済産業省)

鉄骨フレームに留めるCLTは、通常は3層であるものを、屋外側では1層増し張りして4層構成に。「この層に溝を掘ってガラスをはめ込むことで、耐力壁として必要な材の厚みを確保しながら、アルミなどのサッシ枠を省略したシンプルなディテールとしました」と高橋恵多氏は説明する。この120mm厚の1層分は、風雨に対しての保護層ともなり仕上げとなる。

外部から見たCLTユニットの足元。屋外側のCLTは3層4プライとし、保護層分の1層をルーターで彫り込みガラスをはめている

内部から見たCLTユニットの足元

CLTユニットによるカーテンウォールの平面詳細(画像提供:経済産業省)

「CLTの留め付けは、外壁側にビス穴をあけて雨漏りがしないようにまずは内側からボルトで固定しています」と高橋秀通氏はいう。CLTとガラスの取り合いに使われているのは、シリル化アクリレート系のシーリング材。ガラスと木材との付着性も良く、シリコンシールのように木材に油じみを生じさせないことを事前の試験で確認し、採用した。

また、CLTの頂部にもガラスのトップライトを設け、壁と天井との縁を切っている。「FEM解析という構造解析によって、耐震や風で建物が揺れてもガラスが割れないことを確認しました」と高橋秀通氏はいう。ガラスは厚さ15mmや19mmの超高層ビルで用いられるものを採用し、実際には建物が揺れてCLTがガラスに当たってもガラス自体がそれ以上の変形を止める働きをすることも確認しているという。こうして、室内で見上げる視線が空と繋がると同時に、外観では巨大な板が立ち並んだような姿が実現した。

ガラスのトップライトで天井との縁を切ったCLTユニットの頂部

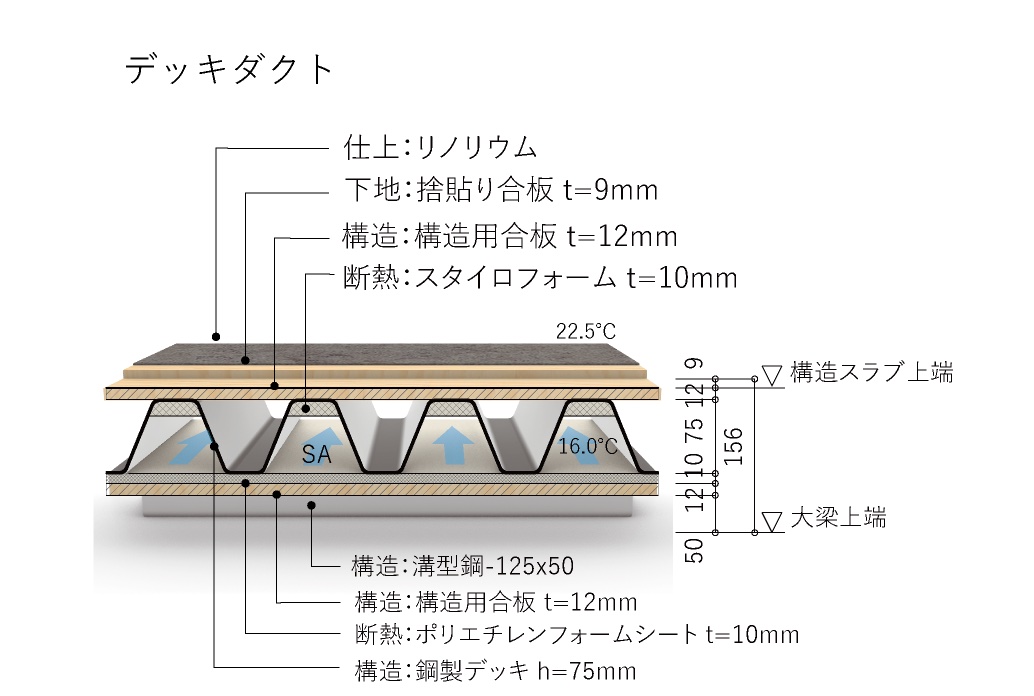

床スラブは、通常であればデッキプレートにコンクリートを打設して合成床版とするところを、今回はデッキプレートの上に下地鋼板を載せ、リノリウムなどを敷く乾式の工法としている。これはコンクリート使用量を大幅に削減するとともに解体のしやすさを織り込んだものであり、一部では波板の溝部分を空調ダクト代わりに用いてもいる。高橋秀通氏は「原寸のモックアップをつくり、強度や歩行感を確かめながらこの形式を採用しました」という。床仕上げではそのほか三和土(たたき)や砕石など、仮設建築でありながらも日本らしさのある自然素材を採用している。

乾式床の構成例。展示空間の床面ではデッキスラブの波部分と合板の間のスペースをデッキダクトとして活用し、冷気を循環させる(画像提供:経済産業省)

展示と建築物との融合を進める

建築と展示との融合も、〈日本館〉の大きな特徴である。展示内容を手掛ける総合プロデューサー・デザイナーの佐藤オオキ氏率いるチームとの協業においては、建築設計とは別に「展示内装設計」という役割を設けている。これは、建築では実施設計に進んでも展示では基本設計の段階にあるなど、建築設計と展示設計でどうしても時間のズレが出るため。展示空間を検討すると建築に関わる壁や天井などの変更が出て、建築設計の手戻りとロスが起こってしまう。〈日本館〉ではあえて建築と展示空間を分けずに一体のかたちを求めたため、「展示内容の進捗に合わせて、展示側の要望を建築に柔軟に反映できる座組をつくりました」と高橋秀通氏はいう。

「Farmエリア」の展示

「Farmエリア」の展示

BIM(ビルディング・インフォメーション・モデリング)の活用も、展示と建築の融合に貢献した。「施工を担当した清水建設でも、複雑な円形構造を事前にBIMで組み立てて確認されていました。展示の要素もBIM上で確認し、ダクトや機器との干渉チェック、什器配置などを行いました」と高橋恵多氏は語る。展示側と建築側がBIMを通じて設計プロセスを共有したことで両者が繋がり、「空間全体として整合性ある3D設計」が可能となったのである。

鉄骨造とCLT耐力壁の3Dモデル(画像提供:経済産業省)

基礎トラスを施工中の現場写真(画像提供:経済産業省)

〈日本館〉では、ユニバーサルデザインにも力を注いでいる。「健常者も車椅子利用者も同じ動線を共有できるように設計し、誰もが同じ体験をすることを主眼に置きました」と高橋秀通氏。設計プロセスでは、視覚障がい、聴覚障がい、LGBTQ、子育て世代、知的障がいをはじめとする様々な障がい当事者の方々に有識者を加えた約30名が参加するワークショップを合計10回以上実施。素材の質感、勾配の加減、点字ブロックの配置などに具体的な意見を反映したという。

未来に向けたプラットフォーム

高橋恵多氏は次のように語る。「小さい部材を寄り集め、一体となって1つの建物として支え合う。細胞や循環に親和性のあるかたちとなっているように思います。そして、自然光が降り注ぐ。私たちはこれまでのパビリオンがホワイトキューブの展示場型であることから脱却できないかと佐藤オオキさんや展示のデザイナーとも話し合いながら展示空間を設計していこうと。自然光が入る明るい部屋もあれば暗くする部屋もあり、屋外のような部屋もある。こうしたさまざまな環境を提供し、五感で体験できるようなパビリオンをつくることこそが、バーチャル技術によってさまざまな情報を得ることできる現代にあって、この万博に来る意味につながるのではないかと考えています」

続けて、「今回の設計は特殊な試みの連続でしたが、仕組みやディテールの考え方については、今後のプロジェクトに活かせる」と振り返る。例えば、CLT版の乾式留め付けや空調方式、BIMを使った干渉チェックなど、技術的知見の蓄積が得られている。

高橋秀通氏も、「形態そのものではなく、設計の仕組みやディテール、プロセスを次へ繋げたい」と述べる。CLTと鉄骨とのハイブリッド構造、BIMによる高度な整合設計、ユニバーサルデザインやサステナブルな素材利用、そして五感に訴える空間。円環状で循環を体現する〈日本館〉は単なる仮設建築ではなく、素材と構造と体験を繋ぎ、未来へと引き継ぐ思想を備えた建築のプラットフォームとなっている。

建築概要

事業主体:公益社団法人2025年日本国際博覧会協会

建築主:経済産業省(展示・バイオガスプラント工事)

国土交通省近畿地方整備局(建築本体工事)

デザイン

総合プロデューサー、総合デザイナー:佐藤オオキ

建築デザイン、建築設計及び展示内装設計(基本設計、実施設計):株式会社日建設計

展示デザイン(基本設計、実施設計)、施工、運営:日本館展示等コンソーシアム共同企業体(丹青社 / 乃村工藝社)

建築施工:清水建設株式会社

プラント施工:カナデビア株式会社

竣工:2025年2月

敷地面積:約12,950m²

延床面積:約11,000m²

階数:地上2階

軒高・最高部高:約13.2m

主体構造:鉄骨造(CLTと鉄骨が複合された構造)

CLTユニット数(枚数):280組 560枚(熊本県・岡山県・高知県産の杉材)

Interview & text, photo(特記を除く): Jun Kato

万博特設サイト『SPECIAL FEATURE EXPO2025』は こちら▼