COMPETITION & EVENT

尾道の空き家・廃屋をアートの力で再生するプロジェクト

[Report]シュシ・スライマン「NEW LANDSKAP ニューランドスカップ シュシ・スライマン展」に寄せて〜建築家・品川雅俊氏による会場レポート

広島県尾道市の尾道市立美術館にて昨年9月から11月にかけて、マレーシアのアーティスト・シュシ・スライマン(Shooshie Sulaiman|1973-)の個展「NEW LANDSKAP ニューランドスカップ シュシ・スライマン展」が開催されました。

本稿は、現地を訪れた建築家の品川雅俊氏(AS パートナー)による会場レポートです。

注.本稿掲載の画像には、展示品として、動物のミイラと人骨が写っているものがあります

「NEW LANDSKAP ニューランドスカップ シュシ・スライマン展」開催概要

会期:2023年9月16日(土)〜11月12日(日) ※すでに終了

会場:尾道市立美術館(広島県尾道市)

主催:シュシ・スライマン展実行委員会、中国新聞備後本社

後援:広島県 尾道エフエム放送、ちゅピCOMおのみち、エフエムふくやま

助成:公益財団法人花王芸術・科学財団、公益財団法人三菱UFJ信託地域文化財団、公益財団法人朝日新聞文化財団

協力:尾道市立大学、AIR Onomichi、光明寺會舘、小山登美夫ギャラリー

シュシ・スライマン(Shooshie Sulaiman)プロフィール

1973年マレーシア生まれ。マレー系と中国系の両方の出身である彼女の作品では、東南アジアの歴史、祖国マレーシアの文化、そして個人的な記憶やアイデンティティが重要なテーマとなっている。経理の仕事を経験した後、父親の突然の死を受けて「自分自身を救い、癒すために」アート制作を始める。1996年マラ技術大学にて美術学士号を取得。主な受賞に、Young Contemporaries Award(マレーシア国立美術館)などがある。作家近影 Photo by Ismail Rahim

これまで、母国マレーシアをはじめ、シンガポール、韓国などで作品を発表。日本における作品展示に、2008年「エモーショナル・ドローイング」(東京国立近代美術館 / 京都国立近代美術館)、2017年「サンシャワー:東南アジアの現代美術展 1980年代から現在まで」(国立新美術館、森美術館)などがある。2014年よりマレーシアのアーティストプラットフォーム「MAIX」に参加、さまざまな領域のメンバーとのコミュニティを形成し、精力的に活動している。現在、東南アジアで最も重要な現代アーティストの1人に数えられる。

カディスト美術財団(フランス)、シンガポール美術館、東京国立近代美術館に作品が所蔵されている。

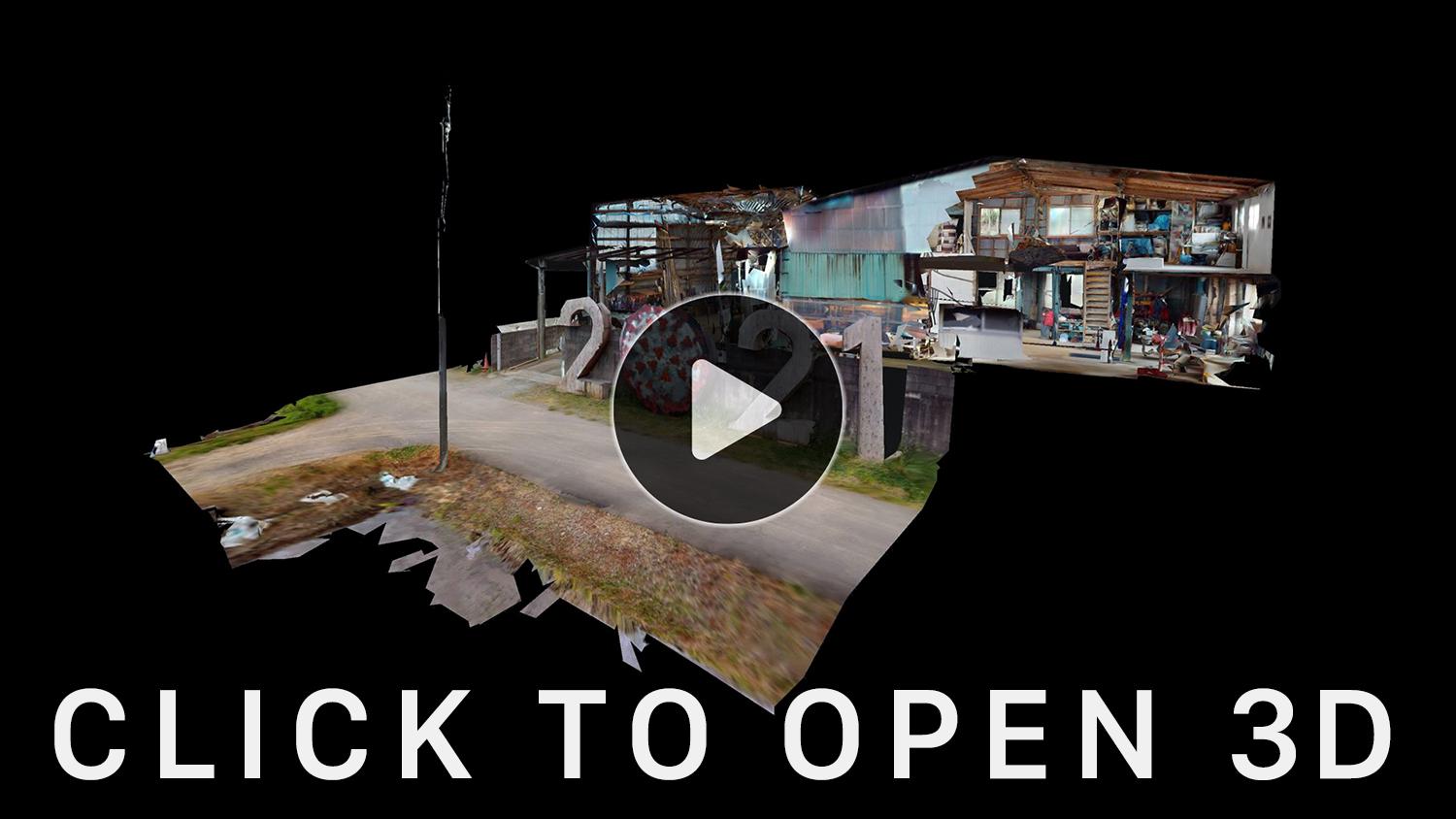

シュシ・スライマンは、アーティスト・イン・レジデンス[*1]の招きで2013年に尾道市を訪れたことをきっかけに、まちに魅了され、それから10年にわたり定期的に同市を訪れて作品制作を続けてきました。その作品とは、尾道の代名詞ともいえる斜面地にある古民家、それもすでに廃屋[*2]と化している建物を、アートの力で新たな魅力を引き出し、再生するもの。作家により「シドラハウス」[*3]と命名され、現在まで継続されています。

シドラハウス(画像提供:品川雅俊)

尾道・山手地区に限らず、日本各地では今、住まい手の高齢化や人口減などによる「空き家問題」が深刻な社会問題となっています。この問題に、2013年から向き合っている海外アーティストによる取り組みの一端を紹介します。

尾道市 山手地区 遠景 ©︎ 新建築社(2022年撮影)

見放された土地への眼差し

シュシ・スライマン展「NEW LANDSCAP」レポート

品川雅俊

この秋、マレーシア出身のアーティスト、シュシ・スライマンの展覧会が尾道市立美術館で開催された。ドクメンタ12(2007年)[*4]、光州ビエンナーレ(2014年)[*5]、ヨコハマトリエンナーレ(2017年)[*6]への参加など、長く東南アジアを代表するアーティストとして活躍してきたシュシ・スライマンは、祖国マレーシアやアーティスト・イン・レジデンスで滞在した土地の歴史や文化、自然をテーマとしてドローイングやコラージュ、サイトスペシフィックなインスタレーション、パフォーマンスまで幅広く作品を制作してきた。

2013年に尾道市で始まったアーティスト・イン・レジデンス[*1]で同地に招かれて以来、彼女はこのまちに魅了され、マレーシアとの間を行ったり来たり、さながら季節ごとに訪れる渡り鳥のように、10年にわたって尾道での活動を続けてきた。

尾道市美術館「NEW LANDSKAP ニューランドスカップ シュシ・スライマン展」(2023年)屋外での作品展示 ©︎Shooshie Sulaiman Photo by Kenji Takahashi

山手地区で取り壊された松谷アパートの外壁を使って構築されたインスタレーション作品〈松谷A〉

見放された尾道のモノとコト

彼女のその10年間の活動の軌跡を今回、尾道市立美術館で開催された展覧会で見ることができた。

展示は、シュシ・スライマンと尾道の出合いを物語る作品・瓦のインスタレーションに始まり、尾道の「山手(やまて)」と呼ばれるエリアにあった廃屋=シドラハウスの「アーカイブルーム」へと続く。

「アーカイブルーム」では、 “何も捨てない”を約束事として、朽ちた柱や家具から使い古された衣服のボタンまで、彼女が「シドラハウス」と命名した廃屋からありとあらゆるモノが発掘され、さらには作家による考古学的な所作でラベルとレポートが作成されている。

尾道市立美術館「NEW LANDSKAP ニューランドスカップ シュシ・スライマン展」(2023年)会場風景 ©︎Shooshie Sulaiman Photo by Kenji Takahashi

尾道市立美術館「NEW LANDSKAP ニューランドスカップ シュシ・スライマン展」(2023年)アーカイブルーム / ボタンや蓋の展示 ©︎Shooshie Sulaiman Photo by Masatoshi Shinagawa

尾道市美術館「NEW LANDSKAP ニューランドスカップ シュシ・スライマン展」(2023年)会場風景「柱の森たち」 ©︎Shooshie Sulaiman Photo by Kenji Takahashi

尾道市美術館「NEW LANDSKAP ニューランドスカップ シュシ・スライマン展」(2023年)会場風景「山手の野良」 ©︎Shooshie Sulaiman Photo by Kenji Takahashi

「山手の野良」の展示(一部) ©︎Shooshie Sulaiman Photo by Kenji Takahashi

この「アーカイブルーム」で示された、見放された“モノ”への眼差しは、その後、山手の廃屋で見つけられた猫の白骨やミイラを展示する「山手の野良」という展示室で、見放された“生”へ、さらに「文化の基層」という展示室で、見放された尾道の“歴史”へと展開する。

「文化の基層」では、シドラハウスの家主の家系で、尾道市の中では近年忘れられていた、村田四郎という文化人を介して見えてくるこの街の歴史が、資料館の体裁で紹介されている。

その中でも、展示室の中央に展示された「縄文人の人骨」が印象的だ。村田四郎が尽力し、市内の太田貝塚[*7]から発掘されたというこの人骨は、1926年(大正15年、昭和元年)以来、京都大学(当時名称は京都帝国大学)に保管されていた。それが、シュシ・スライマンの働きかけにより、およそ100年ぶりに故郷へと帰ってきた。本来、美術館には持ち込むことができない土や朽木、猫のミイラ、人骨まで[*8]・・・。彼女の意識は、自身の作品展示にではなく、徹底して見放されていた尾道のモノやコトへと注がれている。

太田貝塚出土品(人骨、京都大学所蔵) Photo by Kenji Takahashi

見放された土地

美術館での展示を終えると、作家が活動する本来のフィールド、山手のプロジェクトサイト(シドラハウス、松谷アパート[跡地]、ライティングルーム、光明寺會舘)を巡ることができる。この山手と呼ばれる斜面地が、2013年以来、シュシ・スライマンがインスピレーションを受け続けてきたフィールドだ。明治時代の鉄道敷設に際して、立ち退きを余儀なくされた人々の転居や、商人たちの邸宅建設などによりかたちづくられたというこのエリアは、第二次大戦の戦火を逃れ、斜面にへばりつくように建てられた古い木造家屋と、入り組んだ細い坂、階段によって、国内でも稀有な風景が残されている。今日でも多くの人々を魅了してやまない。

尾道 山手の坂道 Photo by Ami Ishihara

尾道 山手の路地 Photo by Ami Ishihara

山手の風景は長年人々を魅了してきた。しかし同時に、山手の風景は長年見放されてきたとも言える。山手には、建築基準法の接道義務を満たす道がないため、今後、確認申請が必要となる建物を新たに建設することができないのだ。

加えて、ここには工事車両が通れる道もなく、建設資材は海沿いの国道から人力での運搬となるため、平地よりも工事費がかかる。このため、多くの人々が新築はおろか、老朽化した建物の改修も、解体さえ諦めてしまうのだ。必然的に、メンテナンスされないまま見放された空き家が増え、道路やインフラが朽ちていく一途をたどる。

この問題を構造的に解決する方策は今のところ何もない。法的に新築を可能にするための道路整備は容易なことではないし、仮に車道が敷設されれば、細い路地の入り組んだ山手の魅力は瞬く間に失われるだろう。

増加する空き家が問題になる中、シュシ・スライマンとも親交の深いNPO法人空き家再生プロジェクトの取り組みを筆頭に、近年、山手ではその空き家を舞台にしたリノベーションの事例が増え、面的な拡がりを見せている。

空き家が増えれば、リノベーションが増える。土地が朽ちれば、その分、ノスタルジックな雰囲気が熟成される。そうして山手はさらに人々を魅了する。まちの抱える問題がまちの魅力を増長するというこのアンビバレントな状況を傍観しつつ、老いが進行した先、この斜面はいったいどうなっていくのだろうかと考えずにはいられない。

シュシ・スライマンがパブリックスペース化を構想している松谷アパート跡地 Photo by Masatoshi Shinagawa

シュシ・スライマンによる作品制作・マテリアル再生の拠点となっている光明寺會舘 Photo by Masatoshi Shinagawa

山手のこうした複雑な状況の中で、シュシ・スライマンは、10年に渡り「見放されたものの組織化(Organizing Abandon)」と呼ばれる独自の試みをこつこつと続けてきた。それは、山手の廃屋、シドラハウスの改修や、アーカイブ化、そこから出た廃棄物を別の何かへと生まれ変えるマテリアルの再生、空き地のパブリックスペース化の構想といった無数の試みの総体として形作られるが、それら取り組みは、構想から制作に至るプロセスを通じた土地の来歴や時間の力学の学びと言えるものだ。それはさながら土地の遺品整理、あるいは土地の最期を看取る行為に近い。

千光寺頂上展望台〈PEAK(ピーク)〉 ©︎ 新建築社

ぼくたちのように建築の設計を仕事とする人間は、普段、古びた建物や土地をみると、その職業柄、つい外科的な視点で、そこをどう再生できるかなどと思いを巡らせる。実際、ぼくたちは、山手の高地にある千光寺山の山頂に展望台〈PEAK(ピーク)〉を設計する機会を得て、2022年にオープンすることができた。この山頂だけは、山手の南斜面と反対側の北斜面からも車で近づけるため、なんとか工事ができたが、ぼくらの行ったことと言えば、古い展望台を壊し、新しい建物を建て、そのエリアを再生するという一連の行為であり、結果、土地に活気や賑わいが戻ればオペは成功したと語られる類(たぐい)のものだ。オペができる部位だったのだから、それ自体は自然な行為とも言えるが、その眼下の山手では、今日も土地の老いが進行している。山手のように構造的に手が出せない土地は、ただその朽ち果てていく過程を傍観するほかないのだろうか。そんなことを考えるとき、山手に通い続け、土地の老いを受け入れ、寄り添い、記憶に刻む、まるでホスピスのようなシュシ・スライマンの姿勢に胸を打たれるのだ。

シュシ・スライマンが温室化を構想している山手の空き家 Photo by Masatoshi Shinagawa

本展の会期中、シュシ・スライマンに、山手にある1つの空き家を案内してもらった。屋根や床は抜け落ち、木造の柱梁だけが辛うじてその姿をとどめている。その架構の間に生えた樹は屋根まで育ち、緑が生い茂っている。見放された土地が自然へと還る最期の諸相といえるものだ。彼女はこの架構を活かし、温室をつくる構想を持っているのだという。彼女の小さな介入により、この空き家はいっときのかがやきを放ち、そして最期を迎えることだろう。人口が減少に転じ、過疎化と都市縮小に直面する日本において、土地の老いにどう向き合うか? シュシ・スライマンは、再生や延命とは違う、土地の死をも肯定する眼差しを提示する。それは今、都市を考える上でだれもが持つべき誠実な視点と言えるだろう。(以上、品川雅俊氏による寄稿)

品川雅俊(しながわ・まさとし)氏 プロフィール

1982年東京都生まれ。2005年東京都立大学理工学部建築学科卒業、2007年東京藝術大学美術研究科建築専攻修士課程修了。2008〜2014年青木淳建築計画事務所(2014〜2019年同事務所チーフを務める)。2020年に事務所名をASに改称、同パートナー。2021年より東京都立大学非常勤講師を務める。

※作家や関係者に本展会場にてインタビューした動画が、尾道市の公式YouTubeチャンネルにて2023年10月に公開されています。

https://www.youtube.com/watch?v=2evINRUq07E&t=303s

[*1] アーティストインレジデンス尾道:AIR Onomichi実行委員会(代表:小野 環氏 / 尾道市立大学美術学科教授)が主宰して、2007年より行われているアーティスト支援プロジェクト(「AIR」とは”Artist In Residence”の略)。国内外からアーティストを招聘し、尾道の山手地区に滞在して、同地の空き家や廃墟を活用した作品制作が行われる。2013年は、シュシ・スライマン、横谷奈歩、岩間 賢の3名の作家が招かれた。

[*2] 尾道・山手地区における廃屋:同地区ではいわゆる「空き家問題」が深刻化している。近年の類似の再生プロジェクトとしては、スキーマ建築計画を率いる建築家の長坂 常氏が、築110年を超える木造家屋を再生するプロジェクトを立ち上げ、2022年のクラウドファンディングを経て、国際交流の新拠点「LLOVE HOUSE ONOMICHI」として同年11月にオープンしている。

スキーマ建築計画の長坂常氏が「LLOVE HOUSE」プロジェクトのクラファンを開始、”尾道の山手で、大切な風景を「残す」仕組みをつくりたい。”

[*3] シドラハウス(Sedora House):アラビア語で「星のような」を意味する。尾道の廃屋をモチーフにしたシュシ・スライマンによる一連の作品群を指す。

[*4] ドクメンタ12:1955年にドイツ・カッセルで始まった現代アートの国際展の第12回を指す。同地での開催は5年に1度。

[*5] 光州ビエンナーレ:韓国・光州で開催される現代アートの国際展。アジアを代表する現代美術の祭典の1つ。

[*6] ヨコハマトリエンナーレ:原則として横浜市で3年に1度開催される現代アートの国際展。通称「横トリ」。2001年の第1回「横浜トリエンナーレ」から2008年の第3回までは独立行政法人国際交流基金が主催団体のひとつとして事務局機能を担い、第4回(2011年)以降は横浜市に運営主体が移管され、第7回(2020年)まで「ヨコハマトリエンナーレ」として開催された(その間、2012年に横浜トリエンナーレ組織委員会に公益財団法人横浜市芸術文化振興財団が加わる)。2023年12月開幕を予定していた第8回横浜トリエンナーレは、改修工事のため長期休館していた横浜美術館のリニュアールオープンにあわせ、2024年3月15日に開幕することが2022年12月に発表されている。

横浜美術館が大規模改修を終え、3/15リニューアルオープン! 丹下健三が設計した美術館の空間構築ほかを乾久美子建築設計事務所が担当

[*7] 太田貝塚:尾道市の東側に面した松永湾西部の位置する、縄文時代の貝塚と推測される(参照元:広島県教育委員会ウェブサイト 紹介ページ)

[*8] これら展示物(人骨は除く)は、美術館への搬入直前に別会場での燻蒸を経て展示された。なお、展覧会終了後、会場となった尾道市立美術館は、速やかに館内燻蒸を行い、展示室保全に努めている。

※本稿は、シュシ・スライマン展の開催に協力している4団体のうち、小山登美夫ギャラリーからの情報提供と品川氏からの寄稿を受け、掲載した。

『TECTURE MAG』では、今後も建築家・デザイナーらによる寄稿を受け付ける(問合せフォーム「上記以外のお問い合わせ」からTEAM TECTURE MAG宛にご連絡ください)。