COMPETITION & EVENT

「デザインの仮説と仮設 廣村正彰+」展 ギャラリー エー クワッドにて10/16まで

[Report] 浮かび上がるさまざまな実験と実践の軌跡、10年ぶりの包括的個展開催

東京・竹中工務店東京本店1Fにあるギャラリー エー クワッドにて、グラフィックデザイナーの廣村正彰氏の個展「デザインの仮説と仮設 廣村正彰+」が10月16日まで開催されています。

廣村氏の仕事をプロジェクト単位で紹介した展覧会は過去にもありましたが、今回のように包括的に取り上げたものとしては、2015年に出身地の安城市民ギャラリーで開催された「廣村正彰 デザインからデザインまで」展以来となります。

『TECTURE MAG』では、主催者がメディア向けに行ったギャラリーツアーを取材、会場にて廣村氏にインタビューも行いました。氏のコメントをもとに、本展をレポートします(特記なき会場写真は全て、撮影はTEAM TECTURE MAG)。

メッセージ

不確実なものをめぐって

一仮説と仮設私たちの日常で確実なものは何もない。一瞬先がどうなるか誰も分からない。

しかし人は「信じる」ことで各々の「バイアス」をつくり、安定した生活を続けたいと願う。

デザインとは、その「バイアス」を丁寧に読み解き、

経験や知識をよすがにしながら「仮説」を立てて、社会に提案すること。

それが人々の共感や愛着を呼び、生きる喜びや新しい感動につながるならば、理想だと思う。デザインは、「仮説」に基づいていると同時に、「仮設」的なものであると思考した。

現代社会では新しいモノを生み続けることへの問いもある。

固定的で永続的なデザインも時には必要だろうが、

簡易的で「仮設」的なデザインでも十分役割を果たす。むしろそのほうが魅力的な時もある。デザインでの「仮説」は、どのような効果と感情を生み出すのか?

そして、「仮説」という柔軟な考え方は、新しい価値観として受け入れられるのではないか。

この展覧会では、いくつかのスタディや、私自身の過去の仕事を振り返ることで、

それらの問いとあらためて向き合い、デザインのもつ可能性を模索してみたい。廣村正彰

「デザインの仮説と仮設」という本展タイトルについて

廣村:今回の展覧会のタイトルは、カセツとカセツという語呂あわせ的な響きのよさと、人は常に先々の予測を立てながら成長していくものであり、それはデザインする過程と似ていると常々思っていることに由来しています。デザインとは、仮説を立て、トライアンドエラーを繰り返しながら、よりよいものが出来上がっていく。よいもの、希望、期待といったものを形にし、人々に届けることがデザインだとするならば、この仮説を立てることの重要性を私なりに感じています。そして近年は、最初からがっちりとデザインを構築することがさほど重要ではなくなってきています。もっとシンプルに、簡単に考えてよい。代用できるものは代用してもよい。その実践のいくつかを最後の章で展示していますが、この「仮設」というキーワードは、今後のデザインの在り方の1つになるのではないか。そのように考え、「デザインの仮説と仮設」というタイトルを付けました。

展示構成

第1章:記憶と痕跡

第2章:字と美

第3章:シルエット

第4章:矢印

第5章:仮設的

本展は「写真やテキストを印刷した紙をバナーのように垂らすだけ」という極めてシンプルなもの。各スタディないしプロジェクトに関連するものがその上に配置されている。「人が通ると、紙がわさわさわさっと動きます、廃棄物も極力出ないのが仮設のよいところ。これからの時代にも求められている要素だと思います。」(廣村氏談)

第1章:記憶と痕跡

廣村:各章の展示は「スタディ」と「プロジェクト」に分けられます。「スタディ」は本展のために用意したさまざまなデザインの試みで、「プロジェクト」は実際に竣工した事例です。この2つを5つのテーマの章ごとに振り分けています。

我々がさまざまなデザインをし、発信していくなかで、最も大切にしているのは、自分たちがよいと思うかどうかではなく、デザインを受けとる側の共感を得られるかどうかです。生まれも育ちも違う多様な人々の共感を得るには、何か共通の記憶といったものがあれば、人々の意識の中に入っていけるかもしれない。例えば、小さい頃の記憶や学校での体験といったものです。それらはデザインのポジティブな要素だと捉えています。この第1章「記憶と痕跡」では、そのような痕跡のようなものをデザインとして扱ってみたスタディと、具現化されたプロジェクトを展示しています。

第1章:記憶と痕跡(一部)

Study 01:鉛筆

小学生の頃、鉛筆の最高峰は「ユニ」だった。三菱鉛筆の山形の工場が老朽化で移転することを知り、鉛筆を使って記憶を残せないかと考えた。工場の門塀には大きな鉛筆模型を設置。

学校で回収したチビた鉛筆を工場のあちこちに埋め込んだ。標語の飾り罫や時計、鉛筆でつくったピクトグラム。

階段には地域の行事や社内イベントを記して町の時間と工場の営みを重ねた。

工場はその土地の人々の暮らしとゆるやかに結びついていて、鉛筆づくりを通じた思い出や温かなまなざしが息づく。

幼い頃の落書きに、その人らしさや記憶の断片が宿るように、鉛筆は書く道具以上に体験と記憶をつなぐ存在だ。

デザインは便利で素敵なモノだけではなく、人生に潤いをもたらすコト(体験)でもある。

「記憶と痕跡」(三菱鉛筆 山形工場移転に伴うサイン) Photo: MOHEY OOIGAWA(Hi-Bush)

第1章 展示風景:「三菱鉛筆の工場」のスタディ

第1章 展示風景 ヨックモックミュージアムの陶器を使ったサイン計画(2020年)

伊東豊雄建築設計事務所・横須賀満夫建築設計事務所共同企業体が設計した〈水戸市民会館〉におけるサイン計画

OMRON AUTOMATION CENTER TOKYO におけるサイン計画の1例(設計:松井亮建築都市設計事務所、2019年)

第2章:字と美

廣村:第2章「字と美」では、視覚情報としての「絵」と意味を伝える「⽂字」の関係性を考察しています。目から入った情報を、人の脳はどのように処理しているのか? この脳科学の領域に僕は以前から関心をもっていて、調べたところ、本来、文字は左脳で、絵は右脳が処理するのですが、どうやら我々日本人は、その異なる2つの情報を左右の脳が同時に処理しているようなのです。我々がこれまで手がけたサイン計画では、文字を大きく扱ったデザインが多いのですが、この脳科学の分析を前提に、人々の心に届くデザインとはなにかを考えています。

第3章:シルエット

廣村:第3章は、全国的に街道筋で見かける「飛び出し坊や」が展示テーマを象徴しています。先の章でも触れた、人間の脳の働きとも関係するのですが、このシンプルな「飛び出し坊や」がドライバーへの注意喚起として有効なのは、脳がどのように反応するかが重要となり、この延長線上にピクトグラムのデザインなどがあります。

第3章「シルエット」の展示

廣村:我々がサイン計画を担当した横須賀美術館では、館内およそ30カ所に「よこすかくん」というピクトグラムが表示されています。2020年のコロナ禍のとき、この「よこすかくん」にマスクを付けてみました。すると、来館する子供たちが言わずとも喜んでマスクをしてくれるという光景がみられたそうです。デザインは、このように人との新たな関係性を結ぶことができる。それを考えるのが、我々デザイナーの仕事の1つだと考えています。

横須賀美術館(設計:山本理顕設計工場、2006年竣工、2007年開館)では、場所や⾏動を表す15種類のピクトグラム、通称「よこすかくん」が館内を案内している

本展メインビジュアルにある「矢印」の謎解きは第4章で!

廣村:本展のテーマビジュアルは、木の枝を部分的に白く塗ったものです。これを林の中などに置いてみると(下の画)、自然界には真っ白なものが少ないから、とても目立つ。元は拾った枝なのに、サインとしての力をもち始めます。向きを上にしてみると、ヒトのようでもあり、なんとなく僕にも似ている(笑)。

⽮印は、⼤航海時代をきっかけに、⽅向を指し⽰す記号として広まったと⾔われているそうです。ちなみに、矢印から受け取る情報は国によって異なる場合があり、例えば日本では、上を指し示す矢印は「この先」という意味を含み、大多数がそのように理解してくれますが、中国では垂直方向の上という意味に受け取られるようです。

「矢印」 Photo: HIROMURA DESIGN OFFICE

廣村:綺麗な矢印をつくることは、デザイナーにとって実はとても難しい。アーティゾン美術館のサイン計画では、メーカー(ダイカン)と共に、発光部1.5ミリ幅の”光るサイン”を開発しました。美術館では光を発するサインはあまり好まれないのですが、この美術館は来場者が6フロアを移動する動線になっていて、落ち着いた照度の館内をスムーズに移動できるよう、LEDでエッジまで光を放つサインをつくりました。新しい技術には、それまで人々に届いていなかったことを届けるといった力があります。その実験と実践が融合したプロジェクトも本展では取り上げています。

「TODA BUILDING」サインおよびロゴデザイン(2024年)

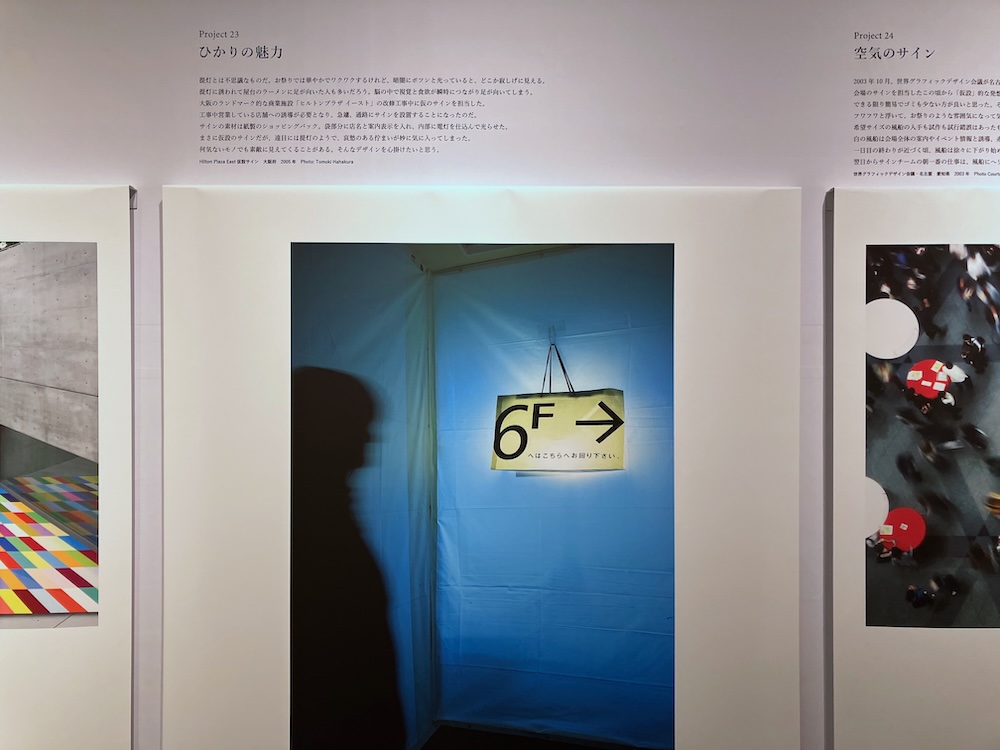

第5章:仮設的

廣村:現代社会では、新しいものを⽣み続けることへの問いがあります。良いものはより長く使い、短期の場合には仮設的な発想でもよいのではないか、以前からそう感じていました。大阪のヒルトンプラザイーストが2005年に改修工事にはいったとき、ショッピングバッグを内部から光らせたサインをつくりました。その2年前には、名古屋で行われた世界グラフィックデザイン会議のサイン計画で、巨⼤な⾵船を⽤い、終了後はヘリウムを抜けば⼿のひらサイズになるビジュアルを考えました。そのほか、師匠の田中一光(1930-2002)の没後10年の展覧会のグラフィックなど、期間限定のイベントならではのデザイン事例を最後の章でピックアップしています。

ヒルトンプラザイースト工事中サイン計画(2005年)ほか

画面中央:21_21 DESIGN SIGHT企画展「⽥中⼀光とデザインの前後左右」(2012年9⽉〜2013年1⽉、展覧会ディレクション:⼩池⼀⼦)

廣村:最後の第5章では、本展のイメージビジュアルの1つに採用された、廣村デザイン事務所にこの春入社した新人の作品も展示しています。入社前に「あなたの考える仮設とはなんですか」という課題を出したところ、いろいろな提案があったなかで、着物をベースにしたこの提案がありました。着る人によって丈を調整したり、折りたためる着物の特徴を、彼は仮設的であると捉えたのです。PCV加工の布を面ファスナーで接着したシンプルなつくりで、着用した当人と、まちなかで撮影しました。

「仮設的」 Photo: MOHEY OOIGAWA(Hi-Bush)

会場風景

廣村氏へのインタビュー

複数のメディアが参加した内覧会では、廣村氏によるギャラリーツアーのあと、合同取材が行われました(以下、構成は当編集部による。最後の質疑は『TECTURE MAG』以外のメディア記者によるもの)。

——廣村さんは田中一光デザイン室勤務を経て、1988年にご自身の事務所を設立されました。独立当初はグラフィックの仕事が多かったようですが、廣村さんといえば名だたる建築家とタッグを組んだサイン計画が、建築関係者のあいだではよく知られています。なにか転機となったプロジェクトがあれば教えてください。

廣村:独立した頃の日本はバブルの絶頂期で、それこそ選べるぐらい仕事がありました。明るい未来しか感じなかったあの頃、僕はグラフィックで新しいデザインをつくり出すことに執心していました。その数年後にバブルが弾けたのはご存知のとおりです。グラフィックデザインの行き詰まりを感じ始めていた頃、大きな転機となったのが、1990年代の後半、建築家の山本理顕さんが宮城県で設計した学校のプロジェクト(大崎市立岩出山中学校、1996年竣工)でのサイン計画でした。そこで、僕はハッとなったのです、空間の中でこんなにも自由にデザインができるのかと。

——〈大崎市立岩出山中学校〉は本展には展示がありませんが、廣村さんの代表作の1つに挙げられる〈9h(ナインアワーズ)〉にも通じる、大きなフォントが特徴的なサイン計画です。具体的に聞かせてください。

廣村:山本理顕さんには「建築にインパクトを与えるような新しいアイデアが欲しい」と言われました。教室番号、誘導、ロッカーなどのサインは、建具にあけたドットで表現するデザインを提案したところ、理顕さんが気に入って、採用してくださった。すでに実施設計は終わっている段階で、各方面にも変更が出て大変なところ、実現することができたのです。完成した建物を夕暮れどきに眺めたら、ドットから光がわーっと外に出て、その美しさに感動しました。あのときの感動が忘れられず、今日までやってきたようなものです。

その後、サインデザインとは、人との関係性のなかででき上がっていくものなのだと感じることが何度もあり、人に寄り添っていけるデザインとは何かを強く意識するようになりました。脳科学に興味を持ったのもこの頃だと思います。商業施設でも美術館でも、建物の大小にかかわらず、利用するのは人ですから。

——サイン計画を担当する建築プロジェクトには、どのタイミングで参画されているのですか。

廣村:ケース・バイ・ケースです。与条件にサイン計画まで含まれているプロポーザルやコンペでは、提案段階から参画することもあります。最近はよりリアルな内外観のイメージを設計者が提案段階からつくりこむので、それを見ながらデザインすることができます。プロジェクト初期からの参加は理想的で、駆体や基礎に関わる部分も含めてデザインの選択肢が広がります。それでも実施設計の段階でさまざまな変更もありますが、サインを建築に同化させていく過程、時にはサインを⽬⽴たせたくない建築家とどう折り合いをつけていくかといった苦⼼のプロセスも楽しいものです。

極論を言うと、サインがなくても人々がスムーズに移動できればそれでいい。ただ、サインがあることでなんとなく楽しい、豊かさのようなものを感じてもらえるのなら、そういうデザインをやりたい。見てほっこりする、なんとなくくすって笑ってしまうようなサインを。それとは真逆の、認知にスピード感が求められる駅や空港などでのサイン計画の依頼は、僕のところにはきません(笑)。

——サイン計画を含めたデザインが、社会課題の解決に果たす役割について、廣村さんはどのようにお考えでしょうか。

廣村:その重要性は近年増してきていると思います。問題意識はみな、持っているけれども、デザイナーができることには限界もあるから、少しずつなら改善していけるかもしれません。でも、社会課題や人々の価値観は、時代によって変化しますよね。サイン計画も、竣⼯間際に室名やトイレのマークを付ければいい、といった認識から、施設の意味や価値を表現するひとつの⼿段へとシフトしています。建築自体がサインとなったような事例も見られます。

「縮充(しゅくじゅう)」という言葉があります。「縮小」と「充実」をかけあわせた造語で、縮小化した社会にあわせた豊かさを追求する考え方です。新しいことは素敵だしおもしろいけれども、余分なものは要らない。世の中に何が足りていているのか、適切なのかを考えることは、今のデザイナーにも求められていることではないでしょうか。そこでデザインが縮小していいはずはない。社会に対して適切なデザイン活動を、これからも続けていきたいと考えています。[了]

廣村正彰氏プロフィール:1954年愛知県生まれ。グラフィックデザインを軸に、さまざまな領域のアートディレクション、サイン計画、ブランディングを手がけ、企業のデザイン監修、講演などもおこなっている。 主な著作に『空間のグラフィズム』(六耀社)、『デザインのできること。デザインのすべきこと。』(ADP)、『字本 JI BORN』(ADP)、『デザインからデザインまで』(ADP)などがある。最新の著作は2025年7月に国書刊行会より刊行された『デザインの仮説と仮設』

Hiromura Design Office

http://www.hiromuradesign.com/

「デザインの仮説と仮設 廣村正彰+」開催概要

会期:2025年7月11日(金)~10月16日(木)

開場時間:10:00-18:00(土曜、最終日は17:00まで)

休館日:日曜・祝日

会場:ギャラリー エー クワッド(GALLERY A4 ※英語表記の施設名の4は上付文字)

所在地:東京都江東区新砂1-1-1(Google Map)

入場料:無料

主催:公益財団法人ギャラリー エー クワッド

協力:三菱鉛筆、金沢美術工芸大学、ダイカン

問合せ先:ギャラリー エー クワッド(事務局TEL.03-6660-6011)

展覧会詳細

https://www.a-quad.jp/exhibitions/128/index.html

Photo & Texed by Naoko Endo / TEAM TECTURE MAG

Special thanks to Hiromura Design Office, GALLERY A4