CULTURE

![[Interview]I IN:「FRAME」インタビュー日本語版](https://magazine-asset.tecture.jp/wpcms/wp-content/uploads/2025/03/28171242/frame_20250328_001.jpg)

世界各国の洗練されたインテリアデザイン・建築・プロダクトデザインを紹介する雑誌「FRAME」。発行元のオランダのFRAME社より、インテリアデザインスタジオ I IN(アイ イン)の作品集『I IN INTERIORS』が刊行され、日本でも発売されます。

[書籍情報]

『I IN INTERIORS』

本書は、東京を拠点とするインテリアデザインスタジオI INの作品をまとめた1冊で、鮮やかな色彩、独自の形、素材使いが特徴のデザインを紹介しています。

途中のインタビューでは創設者、照井洋平と湯山皓が彼らのデザインに対する考え方や価値観を本格的に語る内容となっています。

デジタル時代が進む中で、デザイナーの役割は、私たちの物理的な空間のあり方を常に見直すことにあります。テクノロジーの進化によって、インテリアとの関わり方も変わりつつあります。その中で、デジタルの要素からインスピレーションを受けた「リバーススキューモーフィックデザイン」という考え方が生まれ、新たな価値観が生まれています。例えば、「ラグジュアリー」の概念も変化し、素材の持つ意味や、体験そのものがより重要視されるようになりました。

これからのデザイナーには、そうした体験をどうデザインするかが求められています。I INは、こうした問いに向き合いながら、新しいデザインの可能性を探るスタジオです。革新とシンプルさのバランスを大切にしながら、従来の日本のデザインスタジオの枠を超えたアプローチを模索しています。その変化は大胆でありながらも、日本の伝統やデザインの美学に対するリスペクトを忘れないものです。

by FRAME[プロフィール]

I INは2018年に東京で設立されたインテリアデザインオフィス。店舗、レストラン、オフィス、住宅、インスタレーションなど幅広い分野の空間デザインにおいて、モダンラグジュアリーの世界を追求している。そのプロセスは相手の中心に入るように視野を向け、そこにある個性を見つけることからはじまる。あらゆる会話をきっかけに、光、材料、重力といった普遍的な要素に新たな輝きをもたらすことで、感動のある空間を実現している。突き抜けた美しさのあるインテリアからは豊かな未来を感じさせ、人々の記憶に残るデザインは国内外で評価を受けている。

13のプロジェクトを紹介する書籍途中のインタビュー記事は、I INを率いる照井洋平・湯山 皓の両氏に、TECTURE MAG 編集長の加藤 純が話を聞いてまとめたもの。

インタビューはI INで行われた。Photograph by toha

本記事ではFRAMEとI INの許諾のもと、英文に翻訳された元の日本語全文を紹介します。2人のバックグラウンドからデザインに対する向き合い方、プロジェクトの進め方まで掘り下げたロングインタビューは、デザインに関わる方々に響くはず。

日本での販売開始に合わせた代官山 蔦屋書店での展示・販売会の情報は、ページ末尾をご覧ください。

── おふたりはどちらも、学生のときに最初からデザインを専攻していたわけではなく、異色の経歴といえます。それぞれのバッググラウンドから教えてください。

湯山

大学では物理学の教育学部にいました。父が建築設計をしていたのですが、職業としてデザインを意識することはありませんでした。進学を決めるときには理科が得意で、先生に興味があったからですね。在学中はあまり勉強はせずに、4年間ずっとラグビーをしていましたが。教育実習はすごく楽しくて、子どもからも好かれるなと感じていたのですが、学校の先生という、人を評価する立場が自分の生き方に合ってはいないように感じました。純粋に何が好きだろうと思い返したときに、2つのことがありました。1つは、小学生で初めて自分の部屋を用意されたときから、月に1回のペースでレイアウト替えをする遊びをしていて、それがすごく面白かったことです。部屋や窓の大きさや形は変えられないし、机や椅子も同じですけど、配置を変えるだけで空間の雰囲気がすごく変わることを実感して楽しんでいたのです。もう1つは、2000年代初頭に、あるファッション通販サイトがオープンした際に、WEBで想像上の店舗デザインがいくつも表現されていたのを目にしたことです。すべてCGによるものでしたがリアリティと独創性があって「空間でこんなことができるんだ」と可能性を感じたのです。そこで大学卒業後、インテリアや建築のデザインを学ぶ学校に通うことにしました。そこでは自分が水を得た魚になるのを感じるくらい、のめり込んでいきました。具体的な設定の設計課題が数多く出されて、コンセプト設定から空間のデザインをして、プレゼンテーションする内容でした。同じ条件でほかの学生がどうアプローチしていくのか、それに対して先生がどう評価をしていくのかを見るのも刺激的で、クラスメイト全員によるコンペを繰り返しているような日々でした。

照井

自分は横浜の中高一貫の男子校に通っていたのですが、思春期はスケートボードとサーフィンにのめり込んでいました。放課後は原付きバイクの脇にボードを載せて、湘南に通っていました。体の動きの感覚はその頃にベースができたのかなと思っています。常に機敏に動ける環境に身を置く事を大切にしていた気がします。その頃の90年代は、ストリートのカルチャーや音楽にすごくハマっていました。体験や音楽で浮遊感のあるものを好んでいたと思います。重力からふっと解き放たれる感覚があって、それが自分にとってあらゆるものへの嗜好へとつながってきました。大学に入ってからは美術系の分野にも興味が出てきたのですが、どこか特別な別世界のようにも捉えていました。そうしているうちに照明デザインのイベントに参加する機会があり、空間に強い興味をもつようになりました。空間の場には空気が存在し、例えばライブハウスのようなところでは、音楽にみんなが反応して空間全体が一体になれます。そういった経験を通して、自分が良いと思ったものを共感してもらえる、人に届けるような仕事ができればいいなと思っていました。

その後、空間と光のデザインへの興味が強まり、アメリカのニューヨークにある学校でインテリアデザインを学ぶために渡米しました。多くの異なる価値観のある環境に身を置きたかったのも、アメリカを選んだ理由でした。そして何よりもNYへの憧れが強かったです。実際には多国籍でさまざまな学科の生徒と切磋琢磨する、とても刺激的な環境でした。言葉のハンデがあったので、最初のほうは特にわかりやすい表現を磨いた時期だった気がします。そして2年生からはより専門的な空間デザインへと移り、装飾的ではなく空間の本質を突き詰めるような建築的なアプローチの先生たちのもと、夢中になっていったのを覚えています。

── おふたりはデザイン事務所に勤めるにあたって、どのようなところを選んだのですか?

湯山

デザインを本格的に勉強し始めてから2年後に働き始めることを考えたときに、世の中には自分の知らないデザイナーがたくさんいて、その数だけ考え方があるのではないかと思いました。それで、たくさんのデザイナーがいる会社がいいと思っていくつかの組織設計事務所にアプローチし、イリア(ILYA)という会社に採用されました。実際に会社組織に入るとやはりデザイナーごとに感性が違い、世代によって考え方も異なり、さまざまなデザインへのアプローチの仕方を体験することができました。プロジェクトは、オフィスビルやホテルの内装をまるごとデザインするような大型の案件が多くありました。でも、自分は部屋の模様替えの空間体験がもとになっていますから、少しスケールが遠すぎる感覚だったのですね。3年目で専門学校の同級生だった人と、独立してやってみようと会社を辞めました。1年ほど活動したのですが、まだ実績があまりない状態ということもあり、プロジェクトというよりは事務所をどうするか試行錯誤することで時間が流れていきました。もっと真剣に、なんというのか…、身体がすり減るくらいデザインに関わりたいなと改めて思ったんですよね。それで、デザイン事務所のキュリオシティの門をたたきました。日本だけでなく海外のデザインメディアでもキュリオシティの事例が取り上げられていて、それぞれのプロジェクトがすごく印象に残っていたためです。

照井

自分は卒業後に現地のニューヨークで就職しようと考え、いくつかの事務所にポートフォリオを送りました。会社の規模というよりもデザインの強さという点を重要視していたように思います。学生時代はGabellini Sheppard Associates でインターンをしていました。卒業後はSHoP Architectsに入り、入社3カ月後くらいからフルタイムで働き始めました。しばらくコンペなどの経験を経ていたのですが、リーマンショックでそこらじゅうでリストラの嵐が起こりました。そのときに日本に帰ろうとなったのですが、自分も含め皆本当に大変な時期で、街の雰囲気は重いものでしたね。特に社会人になったばかりで、外国人の身としては先が不安でいっぱいでした。

そして帰国後、キュリオシティに入社しました。キュリオシティではCGでパースをガンガンつくってデザインの検討をしていて、アメリカの事務所と同じプロセスでどこか安心した記憶があります。理論を追い求めるよりもデザインを磨いていく過程が正しいと共感しました。そしてグエナエル・ニコラさんはインテリアにとどまらないアプローチをするところがあって、それはすごく楽しかったです。またデザインを強くすることを徹底していました。最初はいつかは独立したいと思っていましたが、どのプロジェクトも魅力的で、クリエイティブなことが常に周りで起きる、デザインを学ぶ者としてはこの上ない刺激的な環境だったと思います。結局キュリオシティには、9年ほど在籍しました。

── 2人でキュリオシティから独立して自分たちの事務所を始めようと思ったのは、なぜでしょう?

湯山

僕はキュリオシティに入って4年ほど経ち、そろそろ違うことをしようと考えていた時期でした。当時、キュリオシティのプロジェクトは8割ほどが海外の案件で、クライアントも海外という状況でした。日本の事務所で担当するのもいいのですが、それだったら海外の事務所で現地のプロジェクトをデザインするのもあるかなと思って、海外の事務所で働くことを考え出していたのですね。そのときに、照井さんから「独立して会社を一緒にやらないか」と声をかけられました。

照井

キュリオシティのスタッフの方々は優秀な人ばかりで、入社したときは本当に驚きました。有名なデザイン事務所には、その時代の素晴らしい人材が集まるというのは世界中どこでも同じだと、実際に体験をして思っています。そしてそこで時間を共にした人たちによって次の時代がつくられていくものだと。会社を誰かと一緒にしようと考えたとき、湯山さんのことをすぐに思いました。

例えば、キュリオシティには実験的な素材や材料がたくさんあり、スタッフはそれらを使って遊ぶようなことをするときに、各自のセンスが出るのですね。そこで湯山さんのデザイン性はもちろん、オリジナリティの出し方に共感をしていました。また、彼は「新しいこと」とよく口にするのですが、新しさに対するこだわりがデザイナーとしてすごく強いなと思っていました。あとは、”品”が合う、というのはとても大きかったと思います。品にはさまざまな範囲がありますが、一緒にやっていくときにはどのラインに自分たちの”品格”を設けるか、またそれを共有することが何よりも大切だと思っています。

湯山

どうしようかと悩んだのですが、照井さんはそのときから「未来がある会社をつくっていきたい」と言っていて。どんなデザインをする会社、どんな仕事をする会社ということよりも、そもそも会社がどうあるべきかという根本的なことを考えていて、そうしたところにすごく共感しました。いろんな課題があるときに根源を見る視野の広さを、照井さんからは感じていましたね。

── I INとして活動するとき、大切にされたことはありますか?

湯山

どういうデザイナーになる、というのは最初は手探りでしたが、「記憶に残るデザイン」というのは最初からありました。でも具体的にそれが何かというのは初めはわからず、徐々にわかってきたところもあります。わかってきてからこそ、最初に手がけたベーカリーショップのときからあったことを確認できました。

照井

「上質」という表現も、一般的によく使われます。改めて今ベーカリーショップを見ても、自分たちの求める表現ができていたのかなと思います。それはなぜだろうというと、光とか素材とか、当たり前のことなんですけど。さらに僕たちそれぞれの個性と考える新しさが肉付けされ、I INの個性が出てくるのかなと思います。

1つ転機になったプロジェクトは、1年目の終わりの頃にスタートした「WARP STUDIO」というオフィス案件です。クライアントは新しいものをつくりたいという気持ちが非常に強く、「未来」という単語を繰り返し口にされました。特に、はっきりとした未来像を一緒に探していこうという姿勢がありました。私たちがデザインをしていく中で、「未来っぽい」とか「未来に向けた」というきっかけをつくったプロジェクトだと思っています。

湯山

1990年代には、新しいテクノロジーを使ったフューチャリスティックな表現がいろいろ出てきていた時期でした。僕らが独立した時期は、そうした未来を見るという世界より、立ち返って本質的なものに目を向けようとか、現状をどうブラッシュアップするかという雰囲気があるような気がしていました。しかし、デザインとして未来に目を向ける機会が少ないようにも思えました。僕らもそれまでのプロジェクトの中で、新しいものをつくろうという思いがあったものの、未来とつながっているデザインの発信ができているかといえば、そうではなかったような気がしました。そこで「未来」というキーワードに出会ったのですが、フューチャリスティックなものが未来なのかというと、そうじゃないよねと。これから考えるべき未来のデザインは、どういうものなのかということを改めて考える機会になりました。

「WARP STUDIO」の担当の人からは「8Kの大きな映像を表現するところをどこかに置きたい」というリクエストを受けました。彼が言っていたのは、8Kはそれまでの映像技術とは一線を超え、現実と仮想の壁が壊れるところまで来ているということでした。自分たちも8Kを実際に大型のビジョンで体験してみると、確かにそうだなと。テクノロジーが先にあるというより、本当に僕らの今いる世界にどのようにテクノロジーが存在しているのかという関係性を考えるきっかけになりましたし、さらにデザインで空間に翻訳したら、どのような新しいことがあるかと考えるようになりました。

照井

「未来」は「新しい」とも変換できるのですが、「新しい」って、けっこう難しいですよね。僕にとっては新しくても、他の人にとっては新しくないかもしれない。でも少なくとも、自分にとって新しいものは絶対につくるべきだなと思っています。まず自分の中で「これは新しいと思う」ということを言えるようになっていきたいですね。それがデザイナーとして最も重要だと思っています。

湯山

「未来」は、「未知のもの」とも言い換えられるかもしれません。

照井

そうしたワードがあると、「見てみたい」というモチベーションになるのですね。デザインしている本人たちも、つくってくれる人たちにとっても、クライアントもそうですし。基本的にプロジェクトではデザインの使い回しはありませんし、できるのであれば家具もすべてつくりたい。大変ですけど、せっかくやるのであればそれくらいの想いでいます。

── ほかに転機となったプロジェクトはありますか?

照井

次に大きな変化があったのは、レジデンスのプロジェクトが入ってきたことです。最初は、知人の家の相談があって、住空間に向き合うことになりました。レジデンスの仕事がだんだん増えてきた中で、「THELIFE」という、リノベーション住宅のプロジェクトをブランディングから手がけることになりました。これはまた、自分たちを広げる機会になったと思います。

湯山

「新しい」ということは絶対的に僕らのベースにあるんですけど、それと同じほど大切にしていることは「上質さ」です。上質であることは「そこに確実に人がいること」から生まれると思っています。人がそこに来て、どういう感覚になるかはすごく大事です。どのように気持ちが動くかということですね。体験する最初の瞬間に驚きと感動があって、さらにもう1時間そこにいても何か感じるものがあるというのが、すごく大事かなと思います。それが上質さなんです。新しいだけでも、上質なだけでも、僕ららしいデザインの発信にはならないと考えています。

照井

イベントのデザインをしたこともありますし、いろんなジャンルのことを手掛けてきたのでできるようになったことはあると思います。オフィスでも店舗でも住宅でも、新しいし今までみんな発想したことがないものだけど、それでいて気持ちがいいとか、そうしたところが僕らの特徴かなと思います。「THELIFE」で声がかかったのは、クライアント自身が好きなことがわかりやすい時代になり、自分で好きなデザイナーを気軽に選べるアプローチをとれるようになってきたからでしょう。

湯山

ただ、「このデザイナーに頼んだらこういうものが出てくるだろう」という予測されることに対しては今でも悩みますね。予測されやすいことはメリットではあります。どのようなデザインが出てくるか予測できれば、そのデザイナーに仕事を依頼しやすいですよね。しかしそのためには、似たようなアウトプットを続ける必要があります。「この人たちに頼んだら、どういうものが出るかわからないけど、すごく期待できる」と思われるくらいが、僕らとしては一番いい。

照井

そして3つ目の転機として、〈BLUE BOTTLE COFFEE 梅田茶屋町カフェ〉があります。皆さんもご存じの通り、ブルーボトルコーヒーは案件によってさまざまなデザイナーの方が関わり、それぞれ表現されています。同じ制限の中、各社がどういった表現をするのかというのは、いちデザイナーとして見ていても大変興味深く感じています。この案件を通してI INならではの表現というのを、他者と比べられることによって、よりわかりやすく見せることができた気がしています。また自分たちを客観視することもできました。この案件を通じて改めて自分たちの存在意義と向かい合い、より広く外に向けて発信できたきっかけとなりました。

ブルーボトルコーヒー梅田茶屋町カフェが7/24オープン! 空間デザインは I INが担当、パノラマティクスによる体験型ラウンジスペースも

── クライアントとのコミュニケーションで、気をつけていることはありますか?

湯山

特に最初は、なるべく相手の言葉を遮らず、クライアントがどういう人で、どんなことを考えて、どういうふうにしたくて、といったこと。キーワードはもちろん、言葉使いや細かなニュアンスといった、形にできないような情報も含めて、とにかくインプットすることに徹します。ブレストの話し合いがある場合でも「それはこういうことですよね」とか「じゃあこのようにしましょう」という具体的な写真を出さないようにします。デザインができる前にビジュアルイメージがあると、先行してそのイメージを植え付けてしまうのですよね。そうすると、それがベースになってしまい、新しいものを生み出すことに向かわなくなってしまう。それで、なるべく最初のコミュニケーションは、具体的な形や色を出さずに、言葉だけで会話をしています。相手から画像を見せられる場合もありますが、その中で何を語ろうとして、何を求めているのかを抽出しようとします。

照井

会って自然に話して、吸収してという感じですね。ただ、やり取りではレスポンスを含めて、スピードを大事にしているかもしれません。案を考えるのに時間をかけることが、案の価値を高めますから。また時間があれば大抵のことは実現可能ですが、時間がなければ実現できません。

── 最初のプレゼンテーションは、どれほどの期間をかけて用意しますか?

照井

最初に会って話をしてからプレゼンテーションまでは、だいたい1カ月としています。逆に言うと、我々がもつ主要な価値は最初の1カ月なんですよね。その1カ月で、プレゼンテーションのための資料をつくり、基本計画を検討したり。あとはコントロールのフェーズになります。プレゼンテーションでは、これまで1つの案だけを提示していましたが、最近はプランだけでも2つくらいあってもいいかなと思っています。クライアントが複数見たいという場合もありますし、自分たちの持っているものを引き出すという意味もあります。最終的に、2つが1つになって良くなるかもしれません。

湯山

ただし、いたずらにパターンを多く出すことはしていません。1つにしても2つにしても、限られた時間の中でどこまで磨き上げられるかが大事だと思います。もちろんデザインのスタディの中で最初はいくつもの案があることからスタートします。そこから磨いていくと自然とパターンが収束していきます。その結果、いくつかの案を出すと、よく「どちらがオススメですか?」と聞かれることがありますが、どちらもオススメの案ということになります。

──「これで行こう」という案を見出すまでは、早いですか?

湯山

最初のほうで「今回はきっとこういうことだ」というものがあるんですよね。そこまでは、わりと時間がかからずに出ます。ただ、もう1段階、それを壊していくことをします。そこで新しいものが出たりするからなのですが、壊していくのはすごく難しい。最初の段階では人によるかもしれませんが、「なんとなくこんな空間かな」という風景で出てくるように思います。それを2人の間で共有しようとすると、先ほどの話のように、共有するためのイメージを探すことになりますよね。そうすると鮮度が落ちてしまう可能性があるので、難しいところです。先日、あるミュージシャンが受けたインタビューを聞いていて、共感することがありました。そのミュージシャンにとっては、歌詞のない音だけで想像している状態の音楽が、最も純度が高いということでした。歌詞は、それに無理矢理合うように付けて歌にしていると。

照井

見ているものすべてが、頭の中にストックされていると思います。なんだか気になったものが、たぶん頭の片隅にあるのでしょうね。そしてプレゼンテーションに向けてプロジェクトがスタートしたときは、まずお題が与えられたような状態になります。例えば、お寿司屋さんをデザインするときには、プレゼンまでお寿司屋さんのことで頭がいっぱいになります。自然と今まで気になっていた頭の片隅にあったものが、テーマを軸に集まり始めます。脳の構造として、見たものと無意識のうちに繋がって、何かができてくる期間だと思います。だから1カ月の間はとにかくマインドを高めて集中します。最初は必ず手でスケッチを描いて、パースをCGで起こしていて、ちょっとミスをして変わることがあって、そうしたこともけっこう面白い。想定していなかった色が入って、意外な効果が出たりもします。こうした予測不可能なことが起こってまた発想するのは良いことだと思うので、あまり決めすぎないで多くのことを受け入れる器を持ちつつ、1カ月じっくりと進めていく感じです。

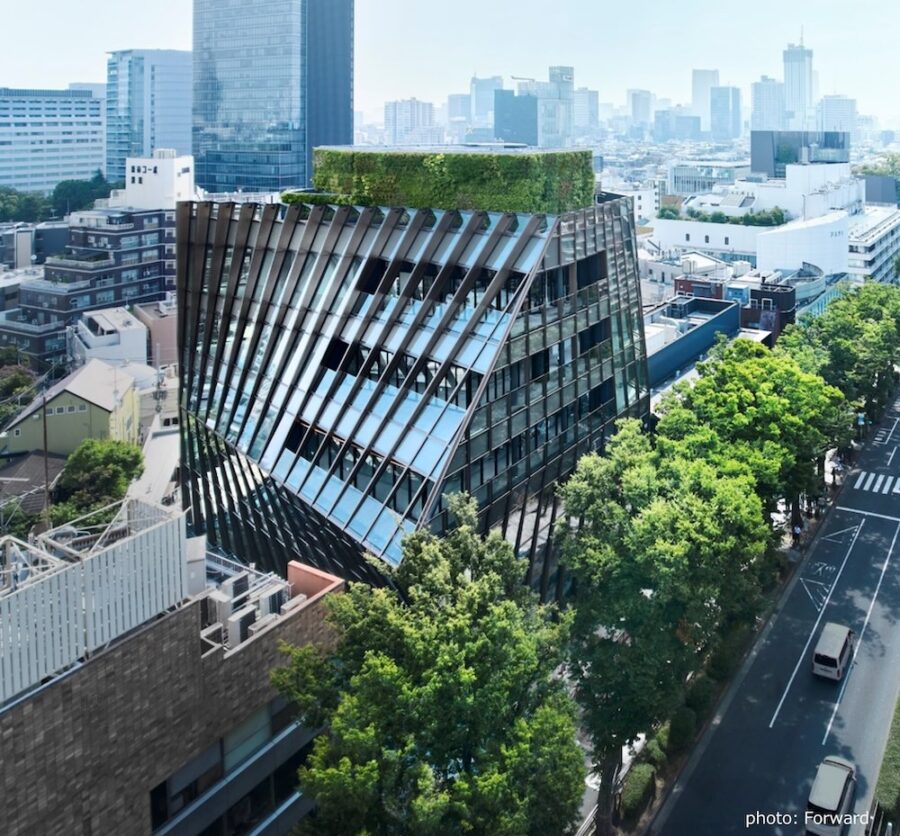

また、普段から常に刺激が入ってくるようにしています。何か良いと思ったものは景色でも映画の1シーンでも何でもいいので、必ず残していくように心がけています。忙しいときにはなかなか難しいけど、そこの興味がなければこの仕事を続けていくのは難しいでしょう。デザイン以外もさまざまなジャンルのものを見るようにして、視野をなるべく広げていきたいと思っています。オフィスのある表参道は、ハイブランドのフラッグシップ店舗が多く並んでいる街ですが、そうしたブランドの最近の発信は若くてフレッシュな表現が多いんですよね。街から受ける刺激は、自分たちの活動にリンクしていると思います。

── 2人のそれぞれの役割はありますか?

照井

別々の役割は特にないのですが、プロジェクトごとの担当はあります。どう分けているかは特に決めているわけでなく、本人が担当したいという場合もありますし、時期的なタイミングもあります。このスタンスは会社を始めた頃から変わっていません。

湯山

2人いることの意味として、違う見方をしていることの良さはあります。プロジェクトを担当すると、基本的には担当者がクライアントとのコミュニケーションをメインにしていきますし、細かいところまで見ていきますよね。そのプロセスでデザインはどんどん深くなって磨かれていくのですが、一方でもう1人は、ある意味客観的にプロジェクトを見ています。初めてその場所に来る人がどういう感覚を持つとか、そういった新鮮な視点を保つことができる。どちらの目線も必要で、プロジェクトごとにどちらが担当になるかによって、立場がスイッチしていくようなイメージはあります。

照井

それはI INが何人になっても、同じでありたいです。とはいえ結局は、個人のやりきったものを出すべきなんですよね。代表も今は2人ですが、3人でも4人でも何人になってもそれぞれが出し切る。メンバーが増えていっても皆がお互いに力をつけ、個性を出し合って成長する会社にしていきたいと思っています。ただしそこできちんとしたデザイン性を担保することが大切です。やみくもに色んなデザイナーがいるのではなく、選手層の強いチームをつくることが目標なので、それには個々の鍛錬もですが会社としての一体も大切にしています。どの担当者がデザインしてもI INのデザインになる。そうすることによって個人としてよりも、会社として名前が残っていくものだと信じています。

何よりも、色々なデザイナーが集う場にいるほうが、自分も楽しみながらやっていけると思うんですよね。この人は今回どんなデザインをするのかなとか、自分は今回こうやってみようとか、お互いにいい刺激を与えながら成長し、会社のクリエイティブもどんどんアップデートしていくことを目指しています。

── プロジェクトの進め方で、気をつけていることはありますか?

湯山

できるかどうかわからないことを、プロジェクトのどこかに入れていくというのはありますね。そうしなければ、新鮮なデザインはできないかなと。

照井

プレゼンテーションのときに「やったことがあるんですか?」と聞かれて、「いや、ないです」と答えるのも、怖いですけどね。でも、そうしたチャレンジが、関わるみんなにとってもモチベーションになるのではないかと思います。

湯山

一緒に楽しめるような空気をどうつくっていくかは、すごく重要です。クライアントにとって「見たい」と思わせるような魅力的なプレゼンテーションも大事ですし、会話の中で「こうしたらできるのではないか」というアイデアをたくさん出して、相手に「できていくぞ」という感覚を持ってもらうことも大事です。やはり僕らがいくら考えても、GOを出してくれるクライアント、協働する施工者やメーカーがいないことには最終的に空間が生まれてこないので。そうした方々とプロジェクトを楽しみながら進行することができるよう、コミュニケーションのうえでは気をつけています。

照井

プロジェクトは長い期間がかかるので、その中でアップダウンの波がありますよね。最初の提案時に、「いいね」と盛り上がる。そこから少し落ち着いて、現実的なコストが見えてくると、勢いがダーッと下がるんですね。そこから関係者で協議する中で「いける」となる瞬間があり、そこから一気にみんなのパワーでグーッと上がって着工に入っていく。このパワーや上向きな勢いを感じる瞬間があり、この仕事の醍醐味と思っています。

湯山

そのベクトルを上向きにできればできるほど、最終的にいいものになりますね。いろんなチョイスの連続で、紙一重と感じます。

── これからしてみたいことは何でしょう?

湯山

空間のデザインを軸に、広い領域のデザインをしていきたいと考えています。壁を越えてインテリアからエクステリアへ、家具やプロダクトといった手に取れるものから、モニュメントや広場といったスケールまで、さまざまな場を一貫して空間と捉えてデザインをしていきたいことには変わりはありません。

そういう意味では、非現実の空間のデザインをすることにも興味があります。これまでは現実の空間と非現実の空間をデザインする人は分かれていましたし、その使い方も異なりました。しかしゴーグルなどのガジェットやコンテンツの表現などがさらに進化をした先で、デザイナーも用途も統合されていき、現実空間のデザイナーとしてリアルなアンリアル空間のデザインができたら面白いです。

すべては、より多くの人にI INのデザインを体験してもらいたいという想いからでもあります。そのためにしてみたいことが、手に取りやすいプロダクトデザインであり、多くの人が集まれる広場のデザインであり、物理的な距離も越えて体験できるバーチャル空間のデザインです。

照井

I INは2018年に始めて今年で6年になります(※)。海外でもきちんとI INの名前が通るように、もっと結果を出していきたいですね。日本人で世界的に名前が通る建築家はたくさんいるのですが、インテリアデザイナーはまだ多くありません。なぜ海外での仕事をしたいかというと、国内とは少しベクトルの異なる表現ができたり、さまざまなクリエイティブな人に出会い刺激し合えるからです。そしてその経験が私たちのデザインの可能性を広げることにつながるのではないかと考えています。先ほどもお話しした通り、最終的には自分たちのクリエイティブをアップデートし続けることが目標なので、様々な状況下で次元の高い表現をすることがI INを成長させることに繋がっていくと思っています。

また一般的には“アジア人デザイナー=シンプルなデザイン”という印象が強いと思いますが、世界基準での、特にラグジュアリーデザインではさらなる質感、重厚感、華やかさが求められることがあります。そこにグローバルで通用する次のレベルの上質さがあると信じています。まずはそのレベルに到達し、戦っていけることを目標としています。衣食住に関わるインテリアデザインは社会に対しての影響力が強く、また豊かな生活を築くことができると信じています。明るい未来をつくることを目標に、これからも進んでいければと思っています。

※ インタビューは2024年にI INで行われた。本稿掲載の特記なき資料の提供:I IN

[代官山 蔦屋書店で I IN 作品集の特別展示・販売]

日時:2025年4月1日(火)〜7日(月)※ 書店営業は9:00~22:00

場所:代官山 蔦屋書店 2号館1階 建築・デザインフロア

イベント詳細

https://store.tsite.jp/daikanyama/event/architectural-design/46332-1315030321.html

Interview & text by Jun Kato

![[Report]渋谷区×日本財団「THE TOKYO TOILET」プロジェクト 坂倉竹之助デザインによる西原1丁目公園の公共トイレ〈ANDON〉](https://mag.tecture.jp/wpcms/wp-content/uploads/2020/09/20200904thetoiletpj_sakakuratakenosuke_night7-900x600.jpg)