BUSINESS

末光弘和+末光陽子 / SUEP.が設計した解体・移築が容易な"循環する建築"

[Report]代官山に〈Forestgate Daikanyama(フォレストゲート代官山)〉TENOHA棟 10/19オープン

東京・代官山に、“働く・暮らす・遊ぶ”の3つのシーンがシームレスに融合する次世代型複合施設〈Forestgate Daikanyama(フォレストゲート代官山)〉が10月19日に開業しました。

代官山に複合施設〈Forestgate Daikanyama(フォレストゲート代官山)〉が開業、隈研吾建築都市設計事務所がMAIN棟の基本設計・デザインを担当

代官山駅前(正面口)からの〈フォレストゲート代官山〉の眺め(※開業前、10月12日内覧会開催時の様子) Photo: TEAM TECTURE MAG

東急東横線代官山駅正面口を出ると、建築家の隈 研吾氏が木箱を積み重ねたような形状でデザインした地上10階建てのMAIN棟が見え、その手前に来街者を迎えるようにして、木造二階建てのTENOHA(テノハ)棟が建っています。1階にカフェ「CIRTYCAFE」がオープンしたほか、展示や集客イベントを行えるスペースも有し、屋上には農園を備えています。1階のカフェで提供するメニューで使われるハーブなどをここで育て、地産地消と同義語の「店産店消」を実践していく予定です。

このTENOHA棟の設計を、建築家の末光弘和氏と末光陽子氏が率いるSUEP.が担当しました。企画・運営パートナーは、MAIN棟のランドスケープおよび植栽計画を手掛けたDAISHIZEN(代表:齊藤太一)の子会社でネイチャー・コレクティブのRGBが務めています(後述)。

屋上にファーム(農園)を有するTENOHA棟は部分緑化も行われている Photo: TEAM TECTURE MAG

〈フォレストゲート代官山〉は、事業主の東急不動産が展開する「広域渋谷圏[*1]」における最新プロジェクトであり、MAIN棟およびTENOHA棟は、東急グループが掲げるテーマ「WE ARE GREEN」[*2]を体現した建築でもあります。

10月12日に開催された、MAIN棟とTENOHA棟のメディア向け内覧会を『TECTURE MAG』ではそれぞれ取材。本稿ではTENOHA棟についてレポートします(本稿の画像、特記なきものは全て東急不動産提供)。

Forestgate Daikanyama(フォレストゲート代官山) TENOHA棟 鳥瞰

施設名称・TENOHA(てのは)とは、”手のひら”と”葉”を意味する造語。循環型社会の実現に向けた東急グループの取り組みとして、東急不動産が全国の事業地で展開中の環境に関する拠点(1号店は2022年12月の埼玉県内にオープンしたTENOHA東松山)。

INDEX

・Forestgate Daikanyama(フォレストゲート代官山)施設概要 ▶︎ 読む

・SUEP.による「循環する建築」の実践 ▶︎ 読む

・3つの循環その1.森と都市の循環 ▶︎ 読む

・3つの循環その2.移築・再利用による循環 ▶︎ 読む

・3つの循環その3.エネルギーの循環 ▶︎ 読む

・六角形のモチーフに込めたもの ▶︎ 読む

・企画・運営パートナーはRGB ▶︎ 読む

・プロジェクトスキーム「CIRTY(サーティー)」の実践 ▶︎ 読む

Forestgate Daikanyama(フォレストゲート代官山) 施設概要

TENOHA棟(TENOHA代官山)

所在地:東京都渋谷区代官山町20番12号

用途:店舗、集会所

敷地面積:約422m²

延床面積:約198m²

構造規模:木造2階

企画:RGB Inc.

設計:末光弘和+末光陽子 / SUEP.

施工:青木工務店

開業日:2023年10月19日Forestgate Daikanyama(フォレストゲート代官山)MAIN棟とTENOHA棟の模型 Photo: TEAM TECTURE MAG

MAIN棟

所在地:東京都渋谷区代官山町20番23号(Google Map)

用途:賃貸住宅、商業店舗、事務所(シェアオフィスを含む)、駐車場

敷地面積:約4,084m²

延床面積:約21,096m²

構造規模:鉄筋コンクリート造 一部鉄骨造 地上10階、地下2階

基本設計:隈研吾建築都市設計事務所

実施設計:竹中工務店・東急設計コンサルタント 共同企業体

ランドスケープ:DAISHIZEN

デザインマネジメント:日建設計、マイオ建築研究

施工:竹中工務店

開業日:2023年10月19日〈フォレストゲート代官山〉周辺マップ

Forestgate Daikanyama Website

https://forestgate-daikanyama.jp/

〈TENOHA 代官山〉エントランス付近 Photo: TEAM TECTURE MAG

〈TENOHA 代官山〉内観(記者発表会開催時のレイアウト) Photo: TEAM TECTURE MAG

〈TENOHA 代官山〉内観(記者発表会開催時のレイアウト) Photo: TEAM TECTURE MAG

INDEXに戻る

SUEP.による「循環する建築」の実践

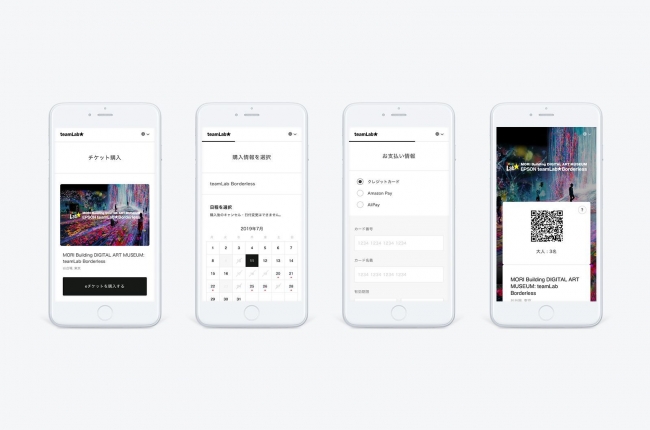

TENOHA棟(以下:TENOHA 代官山)は、本稿後半で詳しく述べる「CIRTY(サーティ)」をキーワードとする「緑(GREEN)・環境サステナブル」が主要なテーマとなっています。

加えて、いずれは建物を解体する可能性がゼロでない立地条件であること、集客施設としての性質上、仮設ではなく、耐震性能など確保した本設(常設)であることが与件として求められました。

設計を担当したSUEP.は、建物の設計コンセプトを「循環する建築」とし、以下「3つの循環」の実現に取り組みました。

「循環する建築」のための3つの循環

1.森と都市の循環

2.移築・再利用による循環

3.エネルギーの循環

以下、記者発表会登壇時とその後の個別取材での聞きとりから、TENOHA棟(TENOHA 代官山)の建築としての見どころをレポートします。

3つの循環その1.森と都市の循環

TENOHA棟を構成している木材は、岡山県西粟倉村から出た劣勢木の間伐材からつくられた集成材です。同村を拠点に行なっているエーゼログループ 西粟倉森の学校との連携で実現したものです。同社では、痛んでいたり曲がっている劣性木を積極的に間伐することで森林の健全化を計っているとのこと(末光弘和談より)。

「この建物の中に入ってきたときに、木の香りがしたかと思います。元はヒノキの間伐材です。この場所を訪れて知ってもらうことで、岡山ほかでの森林保存の取り組みにも関心をもってもらい、今後企画される予定の見学ツアーなどによって、そちらにも人の流れが循環していけばと期待しています。」(末光弘和談)

「通常とは違ったことを挙げるとすれば、集成材の樹種が着工段階では判明していなかったことです。西粟倉森では計画的にスギやヒノキなどの間伐が行なわれており、伐採のタイミングと、製材やこちらへの納品に間に合うスケジュールとの兼ね合いで、使う樹種が決まるという流れでした。必要な材を必要なだけ伐採することで、無駄がなくなります。結果的にヒノキとなりましたが、巡ってきた樹種で建てることが、建築のあるべき姿なのかなと思いました。」(末光陽子談)

〈TENOHA 代官山〉2層吹き抜け天井見上げ Photo: TEAM TECTURE MAG

3つの循環その2.移築・再利用による循環

「建物は、建てた時はいいけれども、その後をどうするかいうことまで深く考えられてないのではないかと思うのです。今回我々は、廃棄物を極力出さない、再利用可能な建築として計画しました。これは我々にとって新たなチャレンジとなりました。」(末光弘和氏談)

TENOHA棟で行われた「Forestgate Daikanyama(フォレストゲート代官山)記者発表会」に登壇、建物の構造的な特徴について説明する末光弘和氏(左)と末光陽子氏 Photo: TEAM TECTURE MAG

「我々が取り組んだのは、建築の新しい循環、再利用可能な循環です。模型で説明すると、この建物はジョイント部分で木材を留めて、再び外せるようになっています。役目を終えたら解体し、別の場所に移築できる構造になっていることが大きな特徴です。」(末光弘和談)

〈TENOHA 代官山〉の構造を説明するために用意された部分模型

〈TENOHA 代官山〉構造模型 ジョイント部分

〈TENOHA 代官山〉ジョイント部分

3つの循環その3.エネルギーの循環

「TENOHA棟は建築物省エネルギー性能表示制度・BELS(ベルス)でファイブスターを取得しているとともに、年間で消費量を53%削減し、評価基準も満たしています。

さらに、屋上ファームの野菜や植栽を育てるための効率的な給水の循環や、上水の利用を抑えるため雨水の活用も可能な建物として設計しています。」(末光弘和談)

店内「植物工場」では、カフェで提供される葉物野菜を育てている Photo: TEAM TECTURE MAG

Photo: TEAM TECTURE MAG

〈TENOHA 代官山〉2階 ライブラリコーナー

2階 休憩スペース Photo: TEAM TECTURE MAG

六角形のモチーフに込めたもの

TENOHA棟は各所で見られるのが正六角形のモチーフです。建物の形状然り、外装部分や、植物のプランター、ベンチの座面などなど。これについて、末光氏は次のように説明しています。

「蜂の巣のハニカム構造など自然界にもある安定した構造であり、化学記号の展開図にも似た、これからどんどんネットワークを構築していけるイメージを想起させる形状として採用しました。それともう1つ、製材で四角い柱をつくると端材がたくさん出てしまうのですが、六角形であればそれらの無駄をなくすことができます。ハード面で必要となったデザインが、のちのちソフト面にも影響していったところがありますね。」(末光弘和談)

張弦梁構造により、今回のような2階建でも吹き抜けの大空間をつくることができ、また移築した先のサイトにあわせて小さな空間をつくることもできる Photo: TEAM TECTURE MAG

余った西粟倉の材で作った外装 Photo: TEAM TECTURE MAG

プランターまわりのベンチ、正六角形がデザインのモチーフとなっている Photo: TEAM TECTURE MAG

今回のTENOHA棟のプロジェクトについて、末光氏は「事務所単体でやりきったという完結型ではなく、いろいろな人のいろいろな知見が集まってつくりあげられたこと」を特色の1つとして挙げています。

「例えば、フードロス対策のカフェメニューなど、我々だけでは考えられないしできない。多様性あるチームでプロジェクトが進められたことで、運営のためのソフト領域と建築のハード領域が合致して、TENOHA棟という1つの建築が完成した。我々にとっても興味深い経験となりました」(末光弘和氏談)

INDEXに戻る

企画・運営パートナーはRGB

〈TENOHA 代官山〉の企画と今後の運営は、MAIN棟のランドスケープデザインを手掛けたDAISHIZENの関連会社であるRGB(代表取締役 八島智史)が担当しています。

RGB 会社概要

RGB ボードメンバー / 左から、林 貴則氏(Narrative, Co-Founder)、八島智史(Business Produce, CEO, Co-Founder)、齊藤太一(Narrative, Co-Founder)

「地球的視点に立ち、”ネイチャー”という選択肢で人の心を動かす」をスローガンに活動するネイチャー・コレクティブ。都市緑化の推進をベースとしつつ、サステナブル・デザイン・カンパニーとして、持続可能性を重視した場づくりやブランディング・事業構築の支援や、リサーチ&マーケティング、メディア構築などの情報戦略の支援のための企画・プロデュースなどをおこなっている。

RGB Website https://www.redgreenblue.jp/

TENOHA棟プロジェクトについて

「東急不動産が掲げる『WE ARE GREEN』に共感し、参画を決めました。循環型社会と言われて久しいと昨今ですが、自分自身を1消費者として振り返ってみたときに、日々の生活の中で環境や循環を意識してやれているかと問えば、まだまだ足りないとこもあると感じています。日常の延長にあるようなカフェで、人と会話をしたり、知り合いに花やプレゼントを贈るといったカジュアルかつ小さな日常的なアクションから、サステナブルへの意識が生まれ、育っていくのではないか。代官山というこの場所で、MAIN棟の住民の方や周辺住民の皆さん、シェアオフィスのワーカー、この街を訪れる人々とともに環境について考え、仲間を増やしていきたい。今後はマルシェなどのイベントも開催予定です。」(八島智史 RGB代表取締役談)

〈TENOHA 代官山〉路面にはフラワーショップが開業予定 Photo: TEAM TECTURE MAG

敷地内通路から代官山駅方向の眺め Photo: TEAM TECTURE MAG

左がTENOHA棟、右手前の可動式店舗「サーティビオスク」には、京都にて日本初の「ゼロ・ウエイスト」なスーパーマーケットとしてオープンした斗々屋(ととや)が出店する

INDEXに戻る

プロジェクトスキーム「CIRTY(サーティー)」の実践

〈TENOHA 代官山〉では、サーキュラーエコノミー活動を行う事業者らとの連携を前提に、RGBがプロジェクトスキーム・スローガンとして「CIRTY(サーティー)」を設定。10月19日より本格始動しています。

RGBが運営するTENOHA棟だけでなく、MAIN棟で働くオフィスワーカーや来街者、周辺住民も巻き込んで、モノとアイデアが集まるリアルな場からの発信と、〈TENOHA 代官山〉開業に連動してオープンしたウェブメディアからの情報発信の2つを軸に、今後は活動を展開していくとのこと。

Forestgate Daikanyama(フォレストゲート代官山)MAIN棟 外観 Photo: TEAM TECTURE MAG

研吾氏による、緑あふれるさまざまな形状の小さな木箱を積み上げたデザインが、まるで立体的な“森(Forest)”のような形状であり、立地として代官山の街へと広がる“入口(gate)”に位置することから「Forestgate」と命名されている

代官山に複合施設〈Forestgate Daikanyama(フォレストゲート代官山)〉が開業、隈研吾建築都市設計事務所がMAIN棟の基本設計・デザインを担当

低層部に商業ゾーンを展開するMAIN棟を含めた〈フォレストゲート代官山〉では、JFEグループ[*3]と協業し、食品廃棄物におけるダブルリサイクルループにも取り組みます。

具体的には、本施設内のほか銀座の東急プラザなどから出た食品廃棄物をメタン発酵させ、発電されたカーボンニュートラルな電気をMAIN棟に電力として還元。

TENOHA棟でも同様に、メタン発酵残渣を再利用した堆肥は、屋上ファームにて活用します。さらにこの堆肥は、外部の協力農家との連携によって、洋菓子のパティシエらの手によって高品質のスイーツを構成する食材の養分となります(スイーツはフォレストゲート代官山にて販売予定)。

東急不動産では今後も、多様な人々や企業との共創や、交流の仕組み・場づくりを通じて、「創造」「発信」「集積」を循環させ、共感する人や企業とパートナーシップやアライアンスを構築していく考えです。

なお、「広域渋谷圏[*1]」では今後、渋谷駅桜丘口地区市街地再開発組合が推進する「渋谷駅桜丘口地区第一種市街地再開発事業」において、渋谷駅前の新たなランドマークとなる〈Shibuya Sakura Stage(渋谷サクラステージ)〉が2023年11月30日に竣工を迎えます(以降順次開業予定)。

古谷誠章+NASCA+日建設計がデザインアーキテクトを務める大型プロジェクト「渋谷駅桜丘口地区第一種市街地再開発事業」が上棟

*1.広域渋谷圏:東急グループの渋谷まちづくり戦略において定めた、渋谷駅から半径2.5kmのエリアを指す

広域渋谷圏で東急グループが展開する複合施設

広域渋谷圏における東急不動産の取り組み「PROJECT LIFE LAND SHIBUYA」の循環図

*2.「WE ARE GREEN」詳細

https://www.tokyu-fudosan-hd.co.jp/ir/library/slide/2021groupvision/html/03.html

*3.JFE グループ:Jバイオフードリサイクル(食品廃棄物の再生利用の推進や環境に優しいエネルギーの創出を目指すJFEグループとJR東日本グループにより2016年8月に設立)ほか

INDEXに戻る

![日本”未”住宅Web図鑑 [archiroid.com] をアーキロイドがバージョンアップ、他のユーザーが作成したプランのカスタマイズや実施設計に対応](https://magazine-asset.tecture.jp/wpcms/wp-content/uploads/2021/08/29162635/20210829archiroid_sub7-900x507.jpg)